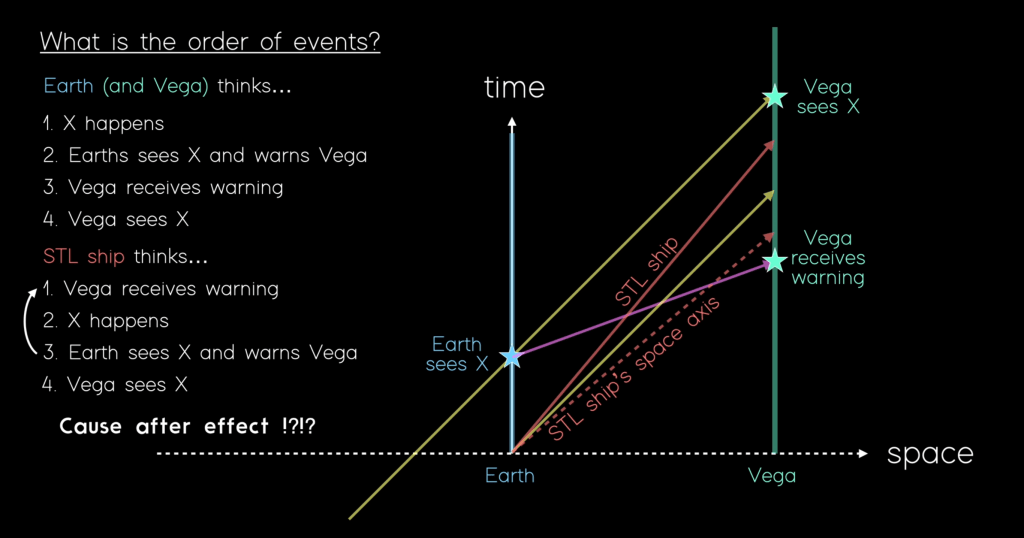

تخيّل أن تعود في الزمن لتصلح اختياراً ما، لتعدِّل فعلاً ما، لتقول كلمةً ما يحرقك سكوتك عنها، لتختار مساراً ما، أليست الفكرة مغرية حدَّ الهوس؟ حتى لا تعتريك أفكار ما، دعني أبدأ معك بإحباطك ونزع الأمل منك للأبد، العودة في الزمن مستحيلة، دعك من خيالات هربرت ويلز العظيمة، وأفكار روبرت زيميكس المسلية. نظريات هيرمان مينكوسكي وروجر بينروز واضحة تمامًا في هذا الشأن، لأن العودة في الزمن تحمل تناقضاتٍ عقلية قبل أن تكون تضادات علمية. اعتماداً على سرعة الضوء فالمعلومة لا يُمكن العِلم بها وهي لم تحدث بعد! هكذا بكل بساطة مختصر النظرية. عمومًا، بعيداً عن الشروحات الإثباتية للورينتز وقاليليان، فأنا لست هنا لبحث الفروض العلمية لهذا الانتقال الزمني، بل أريد طرح فكرة يتساءل عنها الإنسان دومًا، هل أنا مخيّر أم مجبر؟

لا يختار الإنسان بيئته، ووالديه، وحارته، ومعلميه، وكل تلك الظروف التي خلقت طفولته وصاغت نفسيته. مهما اعتقد الإنسان في نفسه الاستقلالية التامة فإنه يظل ابن ظروفه وتجاربه، أدرَك ذلك أم لم يدرِك فهو واقع تحت كل هذه التأثيرات. على مستوى معين من التحرر الإنساني الحقيقي، يمكن للإنسان تغيير دينه وفلسفته ونظرته للحياة والقيام باختيارات اجتماعية جديدة، لكن كل هذه التغييرات التي يصنعها لها منطلقات وحدود في لا وعيه لا يستطيع تجاوزها. أمام طلابه في قاعة الدرس سأل علي الوردي طلابه عن تبنيهم لقرارٍ ما، وهذا القرار مبني على منطلقات عقلية صارمة ومحكمة، هل ستتخذون هذا القرار بناءً على كل هذه المؤيدات العقلية؟ أجاب الجميع بسرعة نعم، وكأن السؤال سخيفًا، فقال لهم كلكم كذبة وتستحقون الرسوب في المقرر، بل ستختارون ما يريده المجتمع وما وجدتم عليه آباءكم، لن تتخذوا قراراً يدخلكم في صدام ديني أو اجتماعي.

إذا كان الأمر هكذا، إذن فأين يذهب الاختيار؟ وأين يغيب القرار؟ هل نحن فعلاً مكائن تعمل بأمرِ محرِّكٍ لا يتحرك حسب تعبير أرسطو؟ كل هذا الاستزراع من تجارب الطفولة، وتربية الوالدين، وتوجيه المعلمين، واللعب مع الأقران في الحارة، وسماعك المتكرر لما يعرض في التلفاز رغمًا عنك، هل تظن كل هذه العوامل التي لم تخترها لن تؤثر عليك بقية حياتك؟ هل ظننت نفسك هكذا ولدت بين النجوم، وتمت تربيتك بين المجرات؟ أنت لم تولد وحيداً ثم كبرت وحيداً ثم تعيش بقية حياتك وحيداً كوحش السندباد، أنت انعكاس لكل ما مر بك في حياتك رغم حرية قرارك!

تعتبر الأمر مربكًا؟ أنا لم أبدأ بعد، إذن جهّز بيالة شاهيك، أو كوب قهوتك، وإذا أردت إشعال زقارتك فتفضل لكن أرجوك التفت وانفخها بعيداً عني، لأن الفكرة تحتاج تركيزاً.

يتحدث المؤلِّهون عن القضاء والقدر، والجبر والاختيار، والعلم الإلهي، وغيرها من المفاهيم التي تبدو منطقيةً في حدودها، لكنها حين تُعرض للمقارنة مع مفاهيم أخرى تصطدم بتناقضاتٍ لا يمكن حلها، لذا يلجأ المؤمن للتسليم الكامل وإراحة دماغه، كل شيءٍ مكتوب فلم العسف هذا كله؟ لكن المؤمن بهذه النظرية الجبرية الموغلة في التمسّح بالتقى الزائف تجده يسعى لجمع المال وعدِّه، ويحدثك عن السعي والطيور التي تقوم مبكرة بحثًا عن الدود، ويتعالج في آخر الدنيا حين يُصاب بدمّل في طرف أصبعه، لكن على المستوى الأخلاقي والالتزام بالتشريعات الدينية يتحدث بانكسار المنافقين أنه مجبور، وهذا الأمر مكتوب وليتني أتغيّر لكن هذه إرادة الله، لكن هل هذه فعلاً إرادة الله؟

سيكون منزلقًا لا أحد يقوم منه لو تحدثت بتفصيل عن عقيدة المعتزلة في أننا نخلق أفعالنا، ونظرية كسب الأشاعرة الغريبة وعن الخلق المستمر للأسباب واعتمادهم على تبرير الأسباب العِنديّة، ونظرية الأعواض لدى الشيعة الإمامية، وطبعًا الجبر لدى السلفية، وهناك محيط يتلاطم لا نهاية له اسمه الأمر والإرادة الإلهيّان، ومن يسبق من، والأوامر الكونية والأوامر الشرعية.

لكن هل الأمر يحتمل كل هذا؟ هذا التخبط الذي يحوي تناقضاته داخله سببه محاولة الجمع بالقوة لكل هذه المفاهيم، مع درجة عالية جداً من الحذر في الوقوع في التوثين، ومحاولة للتنزيه الإلهي عن كل ما يدور في خواطرنا عن هذه الأفكار.

لا يمكن فهم أننا ذوو أرواح ووعي، وفي ذات الوقت نحن مسيرون لا نملك قرارنا، ما فائدة هذا الوعي وهذه الروح إذن؟ ما هي الأمانة التي حُمِّلناها إن لم تكن الاختيار؟ عِلمُ الله كحكمته كإرادته كأمره، قديمة ولا تتقدم صفة على أخرى ولا تتدرَّج، وككل الصفات الإلهية لا يمكن لعقولنا إدراكها ونحن محصورون بمخلوقيتنا، فما بالك بانحصارنا في هذه الحدود الدنيوية من الزمان والمكان والقوانين العقلية التي تعمل وفق هذه المنظومة. أبو بكر الصديق قالها بوعي العارف “كل ما خطر ببالك، فالله بخلاف ذلك” فقياسنا للعلم الإلهي أنه كالعلم البشري سيكون مقارنة غير متكافئة ولا تحتمل المقارنة أصلاً، لا يوجد حدود زمانية للعلم الإلهي، ولا يوجد فيه قبل أو بعد أو أثناء، لا يندرج تحت مفاهيم الماضي والمستقبل، هذه نقولها للتجوّز اللفظي، لا للتجوّز الحدثي، بل هو علم لا يمكن فهمه فضلاً عن استيعابه. هذه منطقة غير قابلة للدخول والبحث لأن تفاصيلها لا تخصنا، ولسنا مُتعبَّدين بفهمها، وكما قال الأصوليون أن المطلق يُحمل على الكامل، وكون الله ذاتًا وشيئًا مطلقًا فهذا يقود لفهم معنى كمال صفاته كافة، النفسية والمعنوية والسلوبيّة.

الزمن بمنظومته وفق المفهوم العلمي والعقلي يعتريه النقص، لأن الإدراك هو أول دلائل العجز، لأن الإدراك يدل بصورة أولية على جهلٍ سابق وأعقبه علم كوّن هذا الإدراك، لهذا يصعب فهم معنى الحكمة الإلهية وأن الله حكيم، لأن الإنسان يفهم الحكمة باعتبارها نتاج التجربة والخطأ والتكرار، وبعدها يصير حكيمًا، فهل الذات الإلهية تتعرض لمثل هذه التجربة الإنسانية؟ قطعًا لا، فنحن لا نتحدث عن آلهة الأوليمب هنا، قِس هذا على كافة الصفات، وأهمها وأشدها غموضًا بالنسبة لنا؛ العلم الإلهي.

أمر آخر، هو الحديث عن اللوح المحفوظ، وأن كل شيء مقيدٌ به ومكتوب فيه. اللوح المحفوظ مخلوق وحادث، وليس قديمًا، فلا يمكن لحادث أن يحوي قديمًا، لا يمكن لمخلوق سيعتريه الفناء أو سبقه فناء وعدم، أو خروجه من الليس للأيس حسب تعبير ابن رشد، أن يحوي علم الله كاملاً، لا يوجد دليل أن المكتوب به حدث قبل وأننا خاضعون لما كتب فيه.

للجمع بين هذه المفاهيم يمكن تبسيطها أن علم الله لا حد له، ولا زمان، أزلي وأبدي، ولأنه يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وفق مفهومنا العقلي الإنساني للزمن، فكل هذه العلوم الانتقائية والمحددة، وليست كاملة، تم حفظها وتقييدها في اللوح المحفوظ الذي لا يمكن فهم ماهيته وكينونته.

يمكن القول باطمئنان أنك أيها الإنسان مخير، ولست مسيراً تسييراً أوليًا (التسيير الثانوي قضية أخرى لن أتحدث عنها هنا) لكن جميع اختياراتك وقراراتك خاضعة ومعلومة لله أزلاً، فأنت تختار فعلاً، بغض النظر عن دوافع اختيارك والأسباب التي تعيها أو لا تعيها، وقرارك هذا مستقل تمامًا عن أي فرض قهري عليك، ولأنه -كما ذكرت سابقًا- عقولنا محجوبة بأبعاد مكانية وزمانية، فنحن لا نفهم طريقة هذا العلم الإلهي الذي لا يخضع لأي درجة من درجات الزمن المخلوق كذلك. هنا يأتي تسليم المؤلِّه، وإيمانه الكامل، وخضوعه لهذه القوة التي لا يمكن وصفها ويؤمن بوجودها، لو علمنا بكيفية هذه الصفات لما صار للإيمان قيمة، ولصارت في عالم الشهادة وليست غيبًا.

الرحمة الإلهية التي تأخذ في الحسبان أدق التفاصيل، تتعارض على طول الخط مع نظرية الجبر والتسيير، فإذا كان القاضي البشري ينظر في الأدلة، ويقوّم المحاجات، ويدقق كثيراً في تفاصيل قضيته قبل الحكم عليها واستبعاد فرضيات الغصب والقهر والإكراه والإجبار، فهل يمكن لهذا القاضي أن يكون أرحم من الله الرحيم، وأن يعذب أحداً تم جبره ولم يُمنح اختياراً؟ ما فائدة الحدود الشرعية، والقوانين البشرية، إذا كان الجميع مجبراً مسيّراً ليس له من أمره قرار؟

عوداً على قضية أننا أُسراء فعلاً لظروفنا، وأننا وجدنا أنفسنا هكذا وفق أحوال وجينات متوارثة لها علاقة بإدراكنا ومقدار ذكائنا، هل نسلِّم ونقول سأعيش حياتي كيفما أريد، وسأحيل كل سلوكاتي على ظروفي وجيناتي؟ هل سأبكي كثيراً وأنا أفضفض لمن أحب عن قسوة والديَّ، وعن عسر الحياة وضيقها، وعن أمراضي التي لم أخترها، وكيف أنني ضحية لضعف ذاكرتي الوراثية، أو لو أني نلت تعليمًا في مكان آخر لصرت جراحًا يكتشف طريقة جديدة لعمليات الشريان التاجي وجعل الذبحة الصدرية كالزكام، وكيف لو كان شكلي مختلفًا لنلت قبولاً اجتماعيًا أكثر ولفتحت لي أبواب تصفق في وجهي الآن الخ. هل يستكين الإنسان لمثل هذه المسكنات التي تريحنا حين نفشل، وحين لا ننال ما أردنا؟ يميل البعض للاستسلام لمثل هذا المنطق، ويميل الآخرون لمنطق المنازعة والمصارعة والتحمل، والتحكم بما يمكن التحكم به، باعتبار هذه المكابدة من سيرة الحياة ذاتها.

لم تحيرني قوانين الحياة والطبيعة، فهذه طبيعتها المدهشة التي لا يمكن لها أن تنقضي، لمَ كان الشيء شيئًا؟ أصعب سؤال يهرب منه الجميع، من قنن القوانين، وصاغها بهذه الطريقة؟ لكن حديثي لا ينخرط في هذا الجدل. ظن العلماء أن بارادايم نيوتن تم سحقه بنسبية إينشتاين، وأن لا أدرية ديفيد هيوم أُطلق عليها طلقة الرحمة بإلحاد تلميذه كانت، وأن أشعريّة أبو الحسن بعد أربعين سنة قضاها اعتزاليّاً تحت كنف أستاذه وزوج أمه أبي علي الجبّائي كانت هكذا نبتًا، وإدراكًا، غير صحيح! هذه مفاهيم تتراكب، قوانين الطبيعة والقوانين العقلية تتراكب، تتصاعد فوق بعضها لأنها ترغب الوصول لشيء ما هناك بعيد.

لكن عبث الحياة واختياراتنا، وكل هذه القرارات والأخطاء والاستنتاجات بلا وقت كاف يحويها، هل نملك المزاج الرائق لتطويرها لغيرنا؟ أم أن طبيعتنا الإنسانية، وهذا من أبسط حقوقنا، أن ننال شيئًا ما في هذه الحياة؟ ثلاث عوامل تحدد كل قرار لنا، هذه العوامل لا تعمل بشكل جماعي، لأنها لا تحضر مع بعضها، هي تأخذ راحتها معنا حتى تكتمل، وتصبح حاضرة كلها.

العاطفة/ العقل/ الزمن

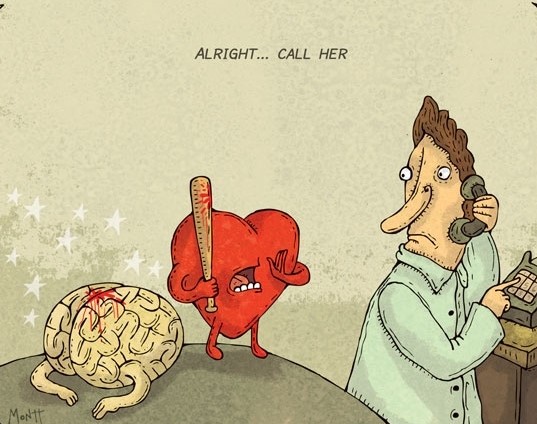

في بداية حياتنا تغلبنا العاطفة بشكل حتمي، لأننا نولد بها، توجهنا بشكل كامل. مع التقدم في السن وحضور التجارب، يعلن العقل عن وجوده، ويربط اندفاع العاطفة، يحدث التصارع بينهما، لكن العقل غالبًا يربح، أو يثبت وجهة نظره لاحقاً فنصحح الخطأ. طبيعة العاطفة الاندفاع والعمى، والعقل يتخذ قراره بشكل تحليلي وقياسي (نسبة للقياس)، العاطفة تقليدية (نسبة للتقليد) وغيورة، تحاول محاكاة تجارب الآخرين، دون حساب المخاطر، أنانية وتريد إشباع اندفاعًا ما، على حساب شيءٍ ما. العاطفة تأخذ تجربة الأمس، والعقل يفكر بنتيجة الغد.

كل هذا جميل ومكرر لحد الملل، ولعلك من كثرة ترداده سمعته اليوم في البقالة وأنت تبحث عن خبز لم يخبز قبل أسبوع، إن وجدت البقالة التي توفر الخبز الطازج، فلن تجد لديهم لبنًا طازجًا والعكس صحيح، ما علينا، لا أريد التشتت لأني فعلاً مللت من الكتابة، وهذه الفكرة التي تتملص من رأسي وكأنك تحاول بيدك المغموسة بالزيت أن تمسك بمصقال في يدك ألَّا ينفلت، لكن نعود لفكرتنا. العنصر الأهم في هذا كله؛ عامل الزمانية.

حين نكبر في السن، الزمن يدعو العقل للتحكم أكثر، يمنحه صلاحياتٍ أوسع، تحضر حساسية/ ضرورية/ أولويّة الزمانية وتعلو على أهمية العقل، لأنه لا وقت للخسارة وتكرار التجربة أو انتظار نتائجها. لكنه في ذات الوقت يغري العاطفة بالاستعجال واللحاق بما يمكن اللحاق به. على عكس العقل والعاطفة، صراع الزمانية أعقد، كونه مصدراً خارجيًا وليس من داخلنا، وهذا ما يجعل تأثير خطأه مدمراً، له طابع هجومي كونه يعاملنا معاملة الغرباء، لذا هو قاس جداً.

من تعود على العاطفة في قراراته سيجد صعوبة في إعمال عقله، ومن يدخل العقل في كل جزئية من قراراته لن يفهم كيف يتخذ قراراً عاطفيًا. ليست كل القرارات تُحكم بالعقل، وليست كلها بالعاطفة، حيرة أية أداة سنستخدم للقرار مرهقة! وتصبح ضغطًا هائلاً حين يدخل عنصر الزمانية، هذا ما يجعل قراراتنا بطيئة، مترددة، متأنية وتتعدى لحظتها.

كل هذا الزمن الذي فات، وكل هذه السِّعات النفسية والجسدية التي تم استهلاكها والتي ذهبت ونحن نردد أننا مرة نختار ومرة نُقاد، أين يمكن تعويضها؟ دهسها الزمن بقدمه الضخمة، وجعلها كاللقمة الممضوغة بعد بصقها، فقدت فرديتها، وطعومها الخاصة، وصارت كومة لا يقبلها أحد حتى صاحب اللقمة نفسه، لهذا نلجأ لحلين يساعدونا على تخطي جحيم الخطأ، وحسرة الزمن الذي انقضى، وسائل دفاعية تحفظ ما بقي علينا من عقولنا.

الأولى، أن نرفع من مقدار الرضا والقناعة، أن نقنع أنفسنا أن هذه أفضل العوالم، نبتدأ في صنع خيال متكامل أن هذه الحياة القاسية وأخطاءها قادت لأشياء جميلة. الشخص هنا يتصرف بطريقة آلية، يُصرّ على أنه أفضل قرار في حياته، يتحدث عن البدائل التي وجدها، والتي في لحظات معينة يلعنها ويتذمر منها، منحه هذا الخطأ تجربة ونضجًا قاسيًا، لكن ما فائدته؟ نحن ننضج لكن في مسار مختلف، هذه هي المشكلة.

يتحدث الجميع عن القناعة، والرضا بالقليل، وبوجه رخيم وفم تكسّرت أطرافه يحدثك أحدهم بأن الحياة كَبَد وشقاء، وأن الاهتمام المبالغ بها لا يليق، جميل يا أبا العتاهية، سأقبل كلامك ومنطقك لكن أجبني، لماذا تُصاب بالسعار حين تجد طريقة لجمع المال أو للترقّي الاجتماعي؟ أين ذهبت قناعتك؟ أنت تعيش حياة هادئة كبحيرة لا تتعرض لرياح أو تعيش بها أسماك تتحرك، هادئة تمامًا، وأقنعتنا أنك راض، وأن الجنة هي المغنم الحقيقي، لكنك لا تفوّت فرصة واحدة لنيل أي متعة تظنك تقدر عليها. يجب أن نقنع، ونُقنع من حولنا أننا قانعون راضون، لا يمكن الاعتراف أن الحياة ذهبت هباءً، وأن أي تعويض يأتي بعد ذلك يكون بلا قيمة، لأنه أتى في غير وقته، ولا نملك ما يلزم للاستمتاع به. هذه النزعة الإيمانية المُدّعية لا يوجد ما يثبتها، نعرف الإيمان في هذه اللحظة، لكن في لحظات الغضب المجنونة، وفي لحظات الفاجعة والحزن الرهيب تحترق كل هذه الإيمانيات المزيّفة، وربما دخلنا في تجديف وشكوكيّة. لا أرتاح لحديث أي إنسان عن القناعة بشكل تام، هناك حدود للقناعة والرضا، لكن الإيمان والتسليم جسم متكامل لا يمكنك انتقاء أعضاء منه دون غيرها وكأنك حرامي مقابر تسرق أعضاء الجثث بعد دفنها.

الحيلة الأخرى، العناد والتعصّب. ترعبنا جداً فكرة أننا خُدعنا، تخيل أنك بعد أن آمنت بفكرة، بمفهوم، بطريقة، بمنهج ولمدة ثلاثين سنة ثم تكتشف أن هذا كله كان هراء، وأن الدافع الحقيقي لقناعاتك هذه الإعجاب بأستاذ معين تشرّبت أفكاره، أو كاهن خدعك بجنته حتى يغتصب مالك ويعتدي على عرضك ويُزهق نفسك في معاركه، أي ندم! أي خسارة! أي قهر! لكننا لا نعترف، نُكابر، لا نريد الاعتراف أننا خُدعنا طيلة حياتنا، ما الحل؟ الاستمرار، عدم التوقف، نتعصّب أكثر لكل هؤلاء السفلة، لا يمكن لكل هؤلاء الذين حولي بذات المبادئ أنهم مخطِئون، أستاذي وشيخي وقائدي لا يُخطِئون، أنا الغبي الذي لم أفهم بما يكفي، ندخل في احتقاريّة نفسية عنيفة، تنعدم معها كل ذرة احترام لذواتنا وعقولنا.

الحياة ليست قصيرة، لكنها مليئة بالفرص الضائعة، نتعامى عنها، نردد أننا لا نحتاجها، لكن الواقع الذي يكمن في داخلنا يصرخ يريد المزيد ولا يقدر، يريد العوض لكنه لا يجده، لذا نحن ندّعي الرضا، ولا نعترف أننا خُدِعنا. نحن نتحمل نتائج قراراتنا، يجب أن نتعايش معها، نحن مختارون في كل شيء واعتقاد الجبر والتسيير ربما تقنع بها من حولك لكنك في داخلك تعرف هزال منطقها.

أكره الإنسان المتذمّر، والذي يتصرف كالذبابة التي تقع في كأس مشروبك، ترك كل شيء في الغرفة الواسعة ولم يرتح إلا بعد أن أفسد مشروبي، يُفسد عليك قناعتك الحقيقية غير المدّعية، يريد أن ينشر مرضه بتذمره، الحياة معركة فعلية، تُعاش برضا حقيقي لا يتجزأ، وبفهم يعي كل جوانبها. ستبقى للأبد فينا حسرات لن تنتهي بأعداد أنفاسنا، لكننا حين نفهم هذه الشفرة، سيُزال كل طلسم، سنتعرّف على الحياة ونراها كما لم نرها من قبل، سنرى فيها جمالاً أخّاذاً، سنرى فعلاً، وبلا حيل نفسية دفاعية مزيفة، أن في الحياة فرص ممتعة تستحق السعي ولو بعد وقت طويل.

أؤمن بشدة أن الجمال بكل صوره، في موسيقى، في رسمة، في تعبير ما، في وجه إنسان، أنها أشياء من الخارج، ليست من عالمنا. كيف نتحسّر بلا عمل وسعي باختيار حقيقي مستقل على كل هذه الفوائت ولدينا جمال زاخر حولنا؟ فقط هما شيئان، نتقبل أننا خدعنا في مرحلة ما، ثم نستقل بأنفسنا، ونمنحها ما يليق بها من كرامة واستقلالية، والثانية، القناعة الحقيقية التي تصير رضا وتحول نظرك لأن يكون بصراً.

واضح أن بيالتك انتهت، وقهوتك بردت، وزقارتك ترمّدت، لا بأس قم وخذني معك فأنا أيضًا عاجز ولا أعرف كيف سأقفل هذه الفكرة بشكل مُرضي. لا يوجد ما هو أجمل من هذا العجز الإنساني الذي يجعلك لا تتوقف لحظة عن السؤال، سيكون محبطًا لو عرفنا الجواب الكامل، فكل الأجوبة تحمل خيباتها داخلها.

ا.هـ