حين تقول هذا كتابي، هذا جوالي، هذه أموالي، فأنت تحيل على نفسك وتنسب لنفسك، سواءً نسبة لفظية أو تملُكيّة. كل ممتلكاتك تنتمي لك، لديك شعور داخلي بانتمائها لك ولنفسك. لكن حين تقول نفسي، فأنت تحيل إلى أين؟ ياء الملكية والنسب هنا تنتمي لماذا، ولن أقول لمن؟ هل أنت تحيلها “لذاتك” باعتبارها مركزاً للنفس؟ إذن ماذا تقصد بقولك “ذاتي”، وهذه ذاتي، وأدافع عن ذاتي، مرة أخرى ياء الملكية والنسب في ذاتي تتجه إلى أين؟

لطالما شعر الإنسان أن هناك قوة ما، حضوراً ما، أفقاً لا نهائيًا ما؛ ونحن ننتمي له بشكل ما. يتملّك الإنسان شعور يخبره أنه امتداد وليس نشوء عابث حدث صدفة، وحاول الإنسان طيلة حياته أن يجيب عن هذا السؤال، من نحن ومن أين أتينا ولأين سنذهب. في تاريخ الإنسان ستجد اختلافات كثيرة في كل حضارة، لكنهم يتفقون جميعاً في وجود المعابد والإيمان بقوى عليا متحكمة وتسيّر كل شيء. هذه الحاجة الملحة بالانتماء سببها شيء ما بداخل الإنسان، شيء لا يمكن تفسيره أو تعليله. فهم الإنسان دومًا أنه ليس جسداً فقط، لأنه لا يمكن تبرير كل هذه الأشواق بداخله نحو شيء أبعد وأضخم، شيء متناه في الكمال نستشعره في نقصنا، وشيء متعاظم في القوة نراه في ضعفنا، وشيء باق وسيبقى للأبد ونراه في فنائنا وموتنا.

آمن الإنسان بالأطياف، واعتقد بوجود الكيانات الخفية، وفسّر كل ظاهرة كونية وطبيعية وفق منظور يخدم هذه الفكرة الباطنية بداخله أن هناك شيء عظيم يسيطر على كل شيء. وعرف الإنسان مبكراً أنه جزء من هذا الشيء، وأنه الإنسان يختلف عن الحيوانات وكافة المخلوقات الحية الأخرى، فهو ليس مجرد مخلوق حي متحرك بالإرادة، بل تم تعريف الإنسان وتمييزه باعتباره مخلوقاً حيًا متحركًا بالإرادة وله ثلاث خصائص فريدة حتى تكتمل إنسانيته، الضمير والفن والحرية.

يستمتع الإنسان بخلق الفن وتذوقه، ويقف كثيراً أمام معزوفة تجعله يبكي وتحرّك ذكريات طاحنة به، ويعتز كثيراً بلوحة يرى فيها عمراً كاملاً. هو سمع بأذنيه ورأى بعينيه، لكن ما الذي تحرك بداخله، ما الذي صنع كل هذا التأثير؟ لماذا تحول السماع لاستماع، وصار النظر بصراً؟ ما القوة الكامنة بداخلنا التي لديها كل هذه القدرة على هذا التحويل؟.

حتى لو قال البعض أن الضمير صناعة اجتماعية قوامها العُرف والاتفاق، إلا أن الإنسان في النهاية بداخله قيم ما. تتناسب هذه القيم وتختلف لكن جذورها موجودة، وهي ما تجعلنا بشراً ذوو حضارات. من هذا الضمير مارس الإنسان الواعي الرحمة والعدل والاحترام والانضباط، وعرف أن أي حضارة لا يمكن أن تسود وتدوم على طريقة البهائم بالبقاء للأقوى، مهما بشر بذلك رب الحيوانية نتشه.

الإرادة والحرية مفاهيم مُضلِّلة حين تطلق هكذا. هل الحرية بفعل ماذا نريد؟ لا طبعاً. لو كانت الحرية بفعل ما نريد وقت ما نريد بالطريقة التي نريدها فهذه ليست حرية، بل إرادة مجردة لا تجد أمامها حواجز. الحيوان يمارس هذا السلوك طيلة الوقت، يأكل ويشرب ويتزاوج ويهاجم وينام بمجرد الإرادة، ولا أحد يزعم أن تصرفاته حرية. نتشارك مع الحيوانات في الإرادة والنفس، لكن اختلافنا الجوهري عن الحيوان هو في شيئين، الوعي والروح. لهذا السبب نمتلك ما لا يملكه غيرنا من جميع المخلوقات حتى الملائكة، إرادة المنع، ويمكن تسميتها بحرية المنع.

حين أرغب بالأكل لكني أمنع نفسي لأسباب صحية أو ذوقية فهذه حرية حقيقية. حين تتحرك فيني الغريزة لكني أسيطر عليها وأخرجها بطريقة صحيحة فهذي حرية فعلية. حين أتضايق وأُعامل معاملة أراها غير منصفة فأكتم غيظي ولا أنتقم فأنا إنسان حقيقي. بالنظر لكل النماذج المخالفة، حين نرى إنسانًا يأكل بشراهة، وإنسانًا متحرشًا أو مغتصبًا، وإنسانًا غضوبًا جداً حين ينفعل ويتضايق وتختفي في موجة غضبه كل الحدود، هذه النماذج ماذا نقول عنها دائمًا؟ نقول عنهم حيوانات، ويتصرفون كحيوانات. عجيب، لماذا أسميناهم حيوانات؟ هم مارسوا حريتهم، أرادوا شيئًا ففعلوه، أليست هذه حرية؟ لا أبداً، هذي بهيمية.

الإنسان ذو الوعي والروح، يُعظِّم النماذج المُقيِّدة لسلوكاتها. كثيراً ما نقول فلان صبور وحكيم ورزين ومتأن الخ، في الحقيقة نحن نمدح حرية/إرادة المنع عنده. هذا إنسان يمارس أرقى وأعظم صور الحرية والإرادة حين كتم غيظه، وكف لسانه، وتعفف بأسلوبه. يتكرر السؤال، ما القوة التي بداخله والتي قيدت حريته الحيوانية والغرزيّة، وجعلته سلطانًا عليها؟ ربما دخلنا في تساؤل مستدير، هل هي الأخلاق؟ حسنًا، وهل الأخلاق نبيلة وفاضلة في ذاتها، أم هي فضيلة اعتباطية ونسبية تم الاتفاق عليها، وسواءً اتفقنا عليها أم اختلفنا، سيتكرر السؤال الملح من صنع الذات في الأخلاق وزرعها فينا باعتبارها قيمة مهمة؟ من أين أتت، وما هو المصدر، والأهم من المصدر ما هو المُستقبِل فينا الذي يمكنه الفهم والوعي بها؟ أين يكمن الجذر؟.

هناك جزء منا، وهذا الجزء مفارق لطبيعتنا المادية التي تذبل وتفسد وتتغير، لكن هذا الجزء ثابت دومًا، نشعر به ونعجز عن تفسيره، وهو متصل بوعي آخر قد نختلف في تسمياته، لكننا نتفق على وجوده، وهو عصي على التفسير الكامل.

التقسيمات الجسدية والماورائية للإنسان تحدث عنها الجميع. المصريون يقسمون الإنسان ظاهراً وباطنًا لثمان طبقات، تبتدئ مع خِت الذي يمثل الجسد العضوي، وتنتهي مع كا الذي يعني جوهر الحياة ذاتها فينا، وما بين هاتين الطبقتين يحضران رن و با، الهوية الأسمية والشخصية. لا أدري من سبق من، لكن الهندوسية كانت دقيقة أكثر في التقسيم، وتقسيماتها مشابهة لما نعرفه الآن في علم النفس المعاصر، حيث يقسمون الإنسان لأربع طبقات، الجسد والشكل الخارجي، ثم الوعي والإدراك، ثم هناك ما تحت الوعي، وفي الأخير جوهر الوعي. جوهر الوعي لدى الهنادكة يعتبر شيئًا غير قابل للتفسير أو الشرح، لكنه مهم جداً ليعمل الإنسان بشكل كامل.

مع اندثار الفلسفة التأملية، وتراجع فلسفة الإلهيات التي تُعنى بالماورائيات، عادت بقوة الفلسفة الطبيعية المادية بمسماها الجديد والحديث “العلم Science” والتي ترتكز كاملة على الفلسفة المعرفية وتبتعد كثيراً عن الفلسفة الوجودية، وحاولت ومازالت تحاول أن تجعل لكل شيء مفهومًا علميًا قابلاً للقياس والتجربة والتكرار والتفسير، وما لا يمكن قياسه وتجربته سيتم اعتباره خرافة دينية أو أسطورة شعبية.

هذه التطورات للمنهج العلمي التي توجها كارل بوبر بمنهجية قابلية الدحض سددت ضربة قاضية على هذه المفاهيم التي لا يمكنها التماسك أمام حواسنا، بل هي تدور كلها في أبواب الاحتمالات والإيمانيات الفردية المحضة. من يكمِّل من، أو هل هناك تعارض أصلاً، هذه قضية أخرى مختلفة ليس هذا مكان بحثها.

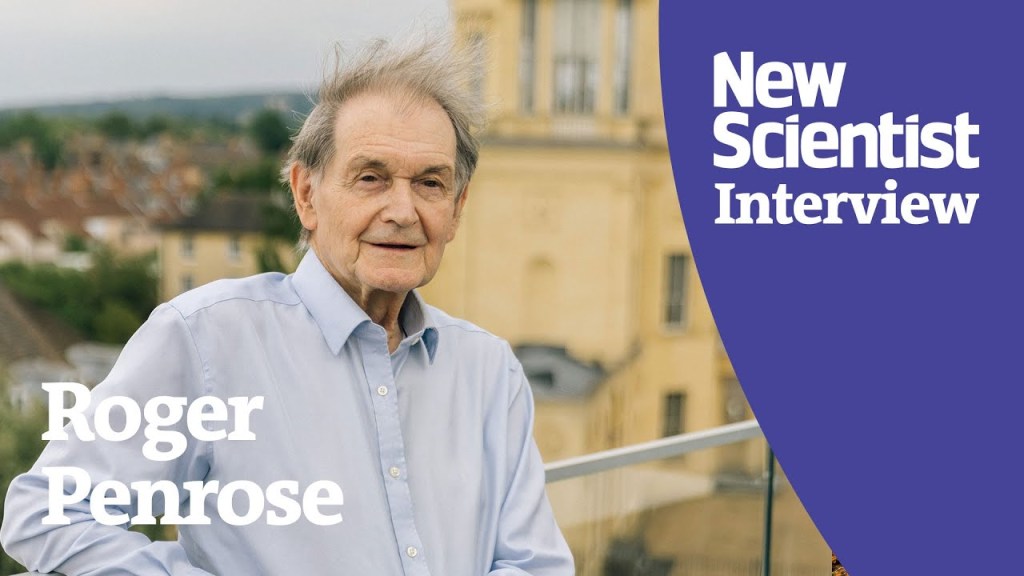

لكن العِلمويّة لا يمكنها إغفال هذه الأشياء مهما ادعت التجهم والجدية، هناك شيء ما يحدث في دواخلنا ولا نعرفه، ولن يستكين الإنسان قبل أن يعرفه ويفهمه. يدور العِلمويّون محاولين تفسيرها بأي طريقة تنزع عنها مفهوم الماورائية، وإثبات أنها مجرد مادة، وأشهر بابين لتأويلها ومحاولة فهمها هما بوابتا الفيزياء، وعلم النفس بوجهيه التحليلي وعلم الأعصاب. هذه المعضلة التي تحتاج للتفسير قالها بصراحة روجر بنروز أن هناك شيئًا ما يحدث وهو يتوائم مع كلام المؤلِّهين عن الوعي وأننا فعلاً لا يمكننا اعتبار الوعي مجرد حادث، بل يجب أن نفهم من أين أتى. ويحاول بنروز إكمال الفكرة أن الوعي عبارة عن قفزة في الفهم لم نصلها بعد لكنه متفائل جداً بالوصول لها، وكما أن هناك نقلة غير مفهومة بين الفيزياء الكلاسيكية وفيزياء الكم، وتوجد فجوة بينهما لم تُسد حتى الآن، فالوعي كذلك عبارة عن فجوة فهم ستردم، وسيتم دراسة الوعي وقياسه كميًا وكيفيًا.

قيليو تونوني، بروفسور علم الأعصاب ومتخصص في طب النوم، يرى أن الوعي هو نتاج تجاربنا وأفكارنا. أي تجربة تخوضها أو فكرة تؤسر بها مردها الوعي، والذي بنظره أنه يتساوى مع ما نسميه العقل الذي هو أيضًا نتاج المخ. طالما أن المخ يعمل فالعقل سيعمل وسينتج وعيًا.

تشارلز تارت، محلل نفسي متخصص في دراسة الوعي وعلم النفس الخارق والظواهر الماورائية، ولعله الأبرز في مجاله كون من يتكلمون عن الوعي هم غالبًا متخصصون في علم الأعصاب باعتباره ساحتهم، يعتبر أن الوعي غامض لأننا ببساطة لا نعلم كيف يعمل بالضبط، فالوعي ليس شيئًا خلّاقًا وعجيبًا، بل هو فقط غامض ولهذا السبب ينال كل هذا الاهتمام. يميل تارت لمفهوم الوهم، وأننا ربما فسرنا ظواهر ما وحاولنا اثبات وجودها بينما هي لا تزيد عن كونها مجرد مفاهيم ومنشآت عقلية بلا وجود مادي كالمكان والزمان.

ستيفن لو، أستاذ الفلسفة في أوكسفورد، ينكر الروح تمامًا ولكنه أيضاً يفصل بين العقل والدماغ. يريد أن يقف بين المادة وما وراء المادة، حيث يعتبر أن العقل هو مجموعة من القدرات التراكمية التي تقوم بتحليل الظواهر للتفاعل معها. له نظرة أن العقل لا يُرى بشكلٍ مادي لأننا ندرس تمظهراته، حيث أن المظاهر خداعة “هكذا وصفها” وضرب مثالاً بكوب الماء الذي يحوي عناصر الهيدروجين والأوكسجين، نحن لا نرى هذه العناصر وإنما نرى مركبًا اسمه الماء.

لكن أحداً لا يتحدث عن أصل هذا الوعي، ولماذا الإدراك الحسي يختلف عن الوعي الشعوري، وكيف أن الأول يمكن التحكم به، بينما الآخر يعمل في مستوى مختلف تمامًا. من اعتبروا الروح هي المحركة للجسد وباعثة الحياة حاولوا إثبات وجودها بقياس أثرها، كما فعل ماكدوقال حين كان يزن أجسام المحتضرين ثم يكرر وزنها بعد الموت ثم يطرح الفارق وكأنه بائع خضرة يتأكد من وزن طلبية الزبون، ومن هذه التجربة جاءت الفكرة الشائعة أن الروح وزنها واحداً وعشرون غرامًا. هذا المبدأ فصّل فيه كثيراً دان براون في رواية الرمز المفقود وبطريقة معقدة جداً، لكنها تظل خيالات روائية مسلية لا يمكن احترامها علميًا.

جوزيف راين، أبرز من عمل على الظواهر النفسية الخوارقية واجتهد لمنحها سمتًا علميًا، لم تتجاوز تجاربه إلا المشاهدة والرصد فقط، بدون تفسير أو قابلية تكرار. كلهم يجمعون أن هناك شيئًا ما ثم يسكتون بعدها.

لو تم عقد مقارنة بين إيريك بيرن وفرويد، سنجد أن الجميع يدور حول الحمى دون الوقوع بها. كلاهما أشغلته قضية الأَنَوَات (جمع أنا) في دواخلنا. بيرن يعتمد على السلوك الخارجي، وأننا في دواخلنا عبارة عن ثلاثة أشخاص نتبادل الظهور والتفاعل والتلاعب بمن حولنا، الطفل والراشد والأب. وأن دواخلنا عبارة عن ردة فعل لمنبه خارجي أثارها، لكن كيف وجدت هذه الشخصيات ولماذا تعمل بطريقة منتظمة، لن تجد إجابة مريحة وواضحة. فرويد نظريته شهيرة جداً عن الهو والأنا والأنا العليا، وانغماسه في الوعي ودون الوعي دون أن يتحدث مطلقاً عن مصدر هذا الوعي. في علم وظائف الأعضاء ستجد شروحات تفصيلية لعملية الرؤية، والهضم، والتخصيب والحمل، وإنزيمات الكبد الخ، لكنك ستجدها كلها عبارة عن أوصاف شرحيّة، بلا تفسير واحد. لهذا السبب يسكت العِلمويّون والطبيعيون عن أصل الوعي وجذره، الجميع يتحدث فقط عن آثاره، يعتبرونه عرضًا من أعراض الجسد المتفاعل.

يميل المعتزلة غالبًا للقول أن الروح والجسد شيء واحد، قالها النظّام والأصم والعلّاف وغيرهم. هم متأثرون بالفلسفة اليونانية المادية التي ترى أن الروح والجسد عبارة عن أخلاط مادية في أجسادنا، وصورت عند بعضهم أنها الدم، وهي تفنى بفناء حاملها، الجسد. حتى ابن حزم رغم ظاهريته اعتبر النفس والروح شيئًا واحداً، مع أن هناك تفريقاً واضحًا في القرآن. أبو بكر الباقلاني رغم استقلاليته الكلامية والفقهية انتصر لمبدأ أن الروح والجسد شيء واحد كذلك. في كتابه الشهير “الروح” فرق ابن القيم بين الجسد والروح، وقال أن الروح جزء لاهوتي والجسد ناسوتي. ابن سينا اعتبر الروح جوهراً بسيطًا غير مركب، بينما الجسد مركب ويفنى.

في القرآن سنجد تفريقاً واضحًا بين النفس والروح. القرآن يتعرض وبشكل دائم لثلاث حالات للإنسان، الحديث عن جسده، ونفسه، وروحه. يربط القرآن بين نقاء الإنسان وعلوه وتميزه بأنه ذو روح سامية نفخت فيه فنال بها حمل الأمانة. وهذا الإنسان لم ينل كل هذه الكرامة والعلو وأمر السجود له إلا بعد أن نفخت فيه الروح. وكلمة روح مشترك لفظي، وجاءت في القرآن بمعنى الملك جبريل وبمعنى القرآن والوحي وبمعنى النبي عيسى بن مريم. لكن جميع هذه المشتركات اللفظية تأتي بخصائص لفظية تدل على المكانة والغموض. بينما النفس أمرها مختلف تمامًا.

جميع آيات الموت تتحدث عن النفس، ولا تتطرق للروح مطلقًا، ولن تجد آية حين يذكر الموت إلا وهي تتحدث عن النفس دون الروح. وحتى النفس كذلك في القرآن تظل مشتركًا لفظيًا، فمثلاً في معرض الحديث عن الهوية الإنسانية سمي الإنسان في القرآن نفسًا. حديث القرآن عن الروح يلمّح لخلودها، وأنها موجودة لكنها تنفخ في الإنسان، وحين تنفخ تبقى للأبد، ينتقل الحديث بعد ذلك عن النفس والجسد وفنائهم.

فالنفس هي الطاقة العاملة للجسد الآلة الذي يسعى ويتحرك ويتزاوج ثم يموت. لكن ما يدور في خلد الإنسان من التطلّع، والبحث الوجودي، والتوق للمعرفة والتصوف، هذه كلها نزعات روحية وليست نفسية. النفس لا تتقاطع مع الروح لأنها تعمل في مجال يختلف تمامًا. تعمل النفس ضمن الغرائز الحسية وإدراك الحواس وكل ما يمكن لمسه والإحساس به والشعور به. لكن الروح حالة عقلية لا يمكن الإشارة لها إلا بدراسة آثارها.

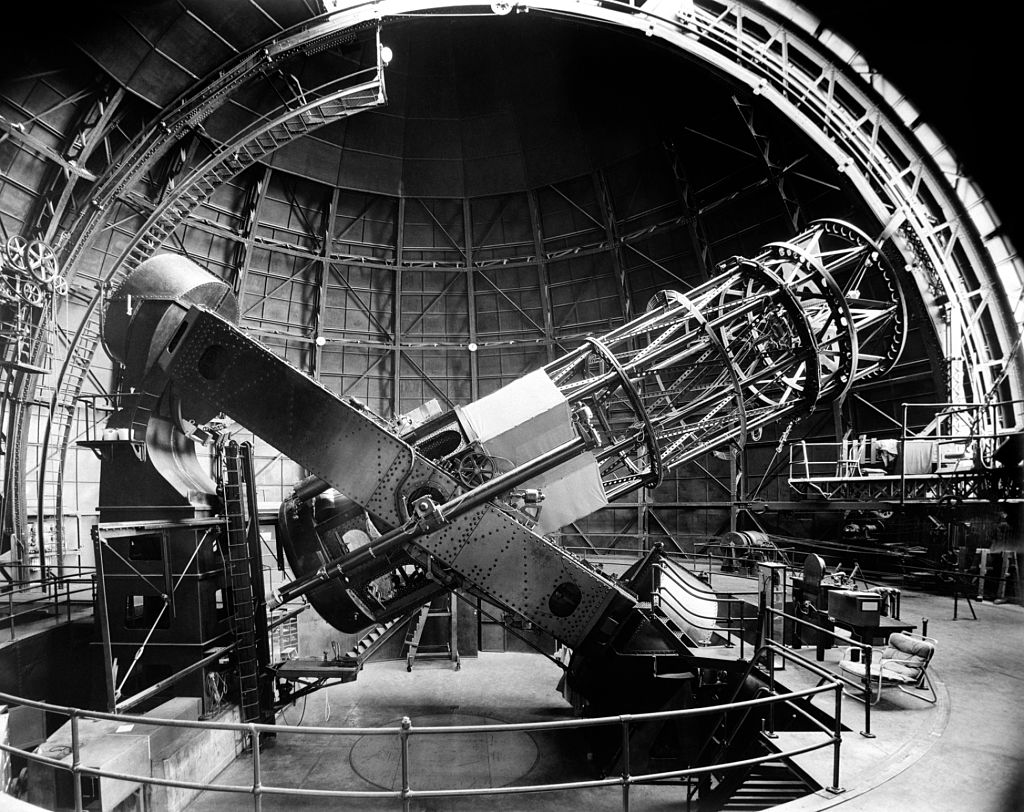

الحس المنبثق من النفس يجعل الرؤية محدودة، وضمن نطاق بشري ضعيف جداً، لكن الروح تجعل الإنسان يبصر بعقله حدود الكون، ويتأمل كل هذه المسافات، ويجعل من الزمن وسيلة لقياس مسافات المكان، ويستطيع أن يبعج العقل ذو الوعي كل المفاهيم التي لا يمكن للحس والنفس استيعابها أو حتى لمس قشرتها. في القصة الشهيرة لأدوين هابل حين دخلت عليه زوجة إينشتاين وكانت تنظر بتعجّب وانبهار لكل هذه المناظير السماوية لاكتشاف الكون، سألت هي أدوين لماذا كل هذه الآلات الضخمة؟ قال لها ضاحكًا كله بسبب زوجك! كيف عرف إينشتاين وهنري بوينكير وماكس بلانك ونيلز بور وغيرهم كل هذه المفاهيم الكونية التي تتحدث عن الكون الأعظم والكون الأصغر وهم لم يروا شيئًا بِحِسِّهم؟ كيف وعوه؟ ما الدافع داخلهم نحو البحث؟ ما الذي أشار لهم أن يبصروا لا أن ينظروا فقط؟

كذلك، الحس النفسي يتعامل مع المُباشِر والمُشاهَد ويفهم كيفيته الآلية وكميته في حدود إدراكه، بينما وعي الروح تبحث عن الما وراء، عن الدافع، عن المُسبِّب، عن الغاية. وهذا أكبر فرق بين الطبيعيين الماديين وبين المؤلِّهين، فلسفة الغاية. وحين تعمل النفس والجسد ضمن الأبعاد الأربعة في هذه الحياة الدنيوية، فإن وعي الروح لا تلتزم بأي بُعد. يمكن تشبيه الأمر بالمشهد السينمائي، فأنت ترى مشهداً متكاملاً فيه أشخاص يتحركون، وتسمع أصواتهم، وتشاهد الإضاءة. هذا على مستوى الحس والإدراك يمكن الإلمام به، لكن لا يمكنك أبداً أن ترى شيئًا لم يعرض في هذا المشهد حتى لو حركت جسدك وذهبت خلف الشاشة، لأنك محصور بهذا البُعد من الاستيعاب والتلقي، لكن على مستوى الوعي أنت تستنتج وتعرف بوجود عالم متكامل لا تراه بجانب هذه الشخصيات على الشاشة مهمتها الإضاءة، ونقل الصوت، وتحسين المظهر، وصنع المؤثرات البصرية.

ولأن النفس هي الطرف العامل والمباشر للحواس فجاء القرآن بمدحها مرة وذمها مرة، فيسميها النفس الشحيحة، والمطمئنة، واللوامة، بينما الروح أمرها مختلف وتعامل معاملة خاصة ومقدسة. لا يمكن الجزم ولا معرفة ماذا يحدث بعد الموت، وهل بعد الموت سيكون التعامل مع النفس والروح معًا أو هي الروح فقط. لكن ولأن كل المفاهيم العقلية ستكون مختلفة جذريًا بعد الموت حسب الوصف القرآني، فهذا يعني تمدد الروح والعقل نحو أفق بلا أبعاد تحبسه. فنحن نعيش في حياة محصورة بأبعاد زمانية ومكانية تحجر على الروح اتساعها الكامل نحو العمل بطاقتها الكاملة في الجسد.

لا يمكن للعقل استيعاب الخلود، لأن مفهوم الزمن عبارة عن بُعد لا يمكننا تجاوزه في مجالنا الذي نحيا به الآن، لكن الروح بعد الموت ستكون خالدة مع وعي كامل بها، هل سيكون هناك قوانين عقلية جديدة يُعمل بها، أم هي ذات القوانين موجودة لكنها محبوسة ومضيّق عليها في هذه الدنيا؟ فمثلاً، يتحدث القرآن عن نعيم الجنة، وكيف أن الإنسان له ما يلذ له ومهما تشتهي نفسه، كيف سيشتهي الإنسان الأكل أو التزاوج وهو ليس بحاجة لها وكيف سيستمتع بها؟ الأكل لا يلذ لك إلا بسبب الجوع، والتزاوج لا توجد به لذة إلا باحتياج مسبق، كيف يمكن الاستمتاع بأي نعيم مع انتفاء الحاجة لها واكتمال الرضا المسبق؟ لا يمكن استيعاب هذه المفاهيم وغيرها كثير بأبعادنا العقلية الحالية الواعية والمحبوسة في أنفس دنيوية ذات حدود ضيقة جداً.

دومًا وعينا يغادر الموقف الحاضر ويعمل في مواقف أخرى يتخيّلها لتحليل الموقف الحالي، لماذا غادر الوعي الحاضر نحو استجلاب الماضي أو استشراف المستقبل؟ ما هي الطاقة الدافعة لمثل هذا السلوك؟ حين يرتاح الحس وتُشبع احتياجاته، يتحرك فينا حزن ما، حنين ما، شوق ما، ما مصدره وما الذي سيطفئه؟

بعد هذه المقدمة الطويلة جداً، ومن بين كل هذه المفاهيم عن النفس والروح، والحس والشعور، والإدراك والوعي، أين نحن؟ أين الهوية المتفردة فينا؟ حين وضع أرسطو المبادئ العقلية الأولية ومن ضمنها مبدأ الهوية، لن تجد جوابًا واضحًا عن ماهيتنا المتفردة. لنا أسماء وملامح وأفكار ومناظير مختلفة للحياة، لكن أين أجدني أنا؟ كيف يمكن تعريفي بشكل خاص؟

هل نحن كومة من التجارب، أم من الأفكار؟ وهل الأفكار قادتنا للتجارب أم التجارب صنعت لنا أفكاراً جديدة؟ أم هي مجرد دائرة لا تنته. هل أجدني في تعريف من حولي بي؟ كيف سيعرِّفونني وهم يعانون من نفس المعضلة من غياب فهمهم لأناتهم الخاصة؟ هل الوعي فينا متفرد رغم احتضان الروح لنا جميعًا؟

لذا، أكرر سؤالي أيني أنا؟ ولن أقول أين أنا.

ا.هـ