بالخارج على الرصيف، أنت تجلس على كرسي مقهى حديدي يصلح لغرف الاستجوابات السرية تحت الأرض، تشرب قهوة وتدخن سيجاراً، تضع رِجلاً على أخرى وتحك ساقك بأطراف أصابعك وأنت تفكر في ديونك وأحقادك بسلام تام، ترى لوحة دعائية ضخمة وقبيحة في الشارع المقابل، يغلب على هذه اللوحة اللون الأحمر، المسوِّق الدعائي الذي يلبس الجنز ويضع كثيراً من الفازلين على شعره حين لا يربطه ويتحدث عن الماركتنق طيلة الوقت أقنع عميله أن اللون الأحمر مناسب ويجذب الزبائن ويتلاعب بالنفسيات وسيشترون المُنتج زرافاتٍ ووحدانًا، رأيه علمي بحت وموضوعي طبعًا لأنه سمع هذه المعلومة في إحدى حلقات “أحاديث تيد” قبل النوم. تأخذ شَرْبة من قهوتك وتتأمل اللون الأحمر، يأسرك هذا اللون لسبب لا تفهمه، كثيرون يكرهونه لكنك بشكلٍ ما منجذب له، هل هو التوهج، أم هو المزاج العام لأنك في الشارع الآن لوحدك؟ أم هي ذكرى ما لا تريد استحضارها الآن، لا تدري، لكنك تريد تفسيراً، لذا أنت تفتح مدونة سوالف شاهي لتقرأ هذا المقال لتحاول أن تفهم، ستندم طبعاً من التفلسف الممل الذي ستقرأه وستضمني بلا شك لقائمة أعدائك التي لا تنتهي.

أحكام العلم “كمِّيّة” – موضوعيّة، تتعامل مع الأرقام لتقرر ما تراه ظاهرة علمية قابلة للوصف والقياس ومن ثم التكرار والتفسير لتشير لها لاحقاً كحقيقة معرفية. تنتزع قوانين الفيزياء منطق الرياضيات الرقمي التحليلي حتى يمكن رصفها في قوانين تحلل ظاهرة طبيعية دون إبداء أي رأي أو حكم أخلاقي. هذا الخزان المليء وزنه ثلاث أطنان، تقيسها وتسجل النتيجة وتصمت بعدها، لن تقول هذا الوزن جميل، وهذه الأرقام سيئة وتنوي شراً، تكتفي بالقياس والتقييد، هذه الدرجة الأولى من الأحكام القيْميِّة. حين نتحدّر أكثر في النوع الثاني، يتم التعامل مع الوصف المجرد كأحكام “كيفيّة“– ذاتيّة، وهي لغة غير علمية؛ لدخول الرأي واختلاف المنظور الحسي أحيانًا، نختلف في تحديد حجم ما هو كبير وما هو صغير، ما هو بعيد وما هو قريب في المسافات، هذا الاختلاف لا يمكن الإجماع عليه بمنظور الحواس المستقلة، لا يمكن قياسها بالحواس الخارجية بالاتفاق، بل يجب تحويلها لشيء عقلي مجرَّد تمامًا، الأرقام، فالعلم لا يعترف باللون الأحمر، لكنه يعترف ويقيس الطول الموجي للون الأحمر، لكن درجات اللون الأحمر تختلف بيننا ويصعب الإجماع على درجة محددة منه، ما تراه أحمراً يراه المصاب بعمى الألوان بنيّاً غامقاً، كلاكما تقولان أحمر، رُبِّي الاثنان منذ الصغر أن هذا أحمر، لكن المناظير الحسية العيونيّة مختلفة وإن اتفقا على اللفظ والمسمى، استقبال خلايا الأقماع في الشبكية تختلف بينهما، وعملية التحليل النهائي في الفص الخلفي في المخ كذلك مختلفة، لكن في كلا الحالين ما أسميناه اعتباطاً باللون الأحمر ما زال يحمل ذات الصفات المعيارية لقياسه مهما اختلفت الرؤية تجاهه.

النوع الثالث والأخير، هو الحكم الاعتباطي الاعتباري الذي يفتقد للهوية ولا يمكن الإجماع على تعريفه، كقضايا الخير/ الشر/ الجمال/ القبح/ مسموح/ ممنوع الخ وهو درجة متعمّقة جداً من التحليل القيمي، ذاتي تمامًا ويُطلق أحكامًا. اللون الأحمر يدل على نقاوة الهنود وفرحهم، وهو علامة الجبروت والنفوذ الياباني، وفي الأدب الأوروبي القوطي يدل على الشيطنة والدم وعوالم دراكولا. دلالات اللون الأحمر لها رمزيّة بصريّة ترتبط بوجدان أي مجتمع، حتى على المستوى الجندري يتم التفريق بين استخدامات اللون الأحمر في الزي والأدوات الشخصية، وهو تفريق اتفاقي تواطؤي. حين يتحلل الترميز البصري ودلالاته في المجتمع ونأخذ هذا اللون بشكل مستقل وفردي سيرتبط اللون الأحمر لكل أحد منا برمزية تخصه. تحليل هذه الرمزية وسببها تغوص بك أكثر لتحليل هذا “المعنى” للون الأحمر. اللون الأحمر يرتبط بالدم والشياطين في ثقافة ما، ويرتبط كذلك بالعاطفة، وبعضهم يقرنه بالقوة والسلطة والنفوذ. كان الصليبيون القادمون من أوروبا يموتون جوعًا في عكا، ويأكلون جثث بعضهم، لكن رفع راية حمراء يصرخ صاحبها باللاتينية Deus Vult مع رفع شعار الصليب الأحمر كان كافيًا لبث الحماسة فيهم. الرمزيات ودلالاتها مجال بحثي كامل وممتع، ولا يخلو من مبالغة أحيانًا لكنه مسلي بلا شك، وهو مدخل تاريخي هام لأي مهتم بالتاريخ، لكن عوداً على اللون الأحمر، لو جرّدناه ونزعنا عنه الدرجة الثانية والثالثة من الأحكام القيْميِّة فسيكون مجرد شعاع ضوئي طوله الموجي ٧٣٠ نانومتر وتردده ٤٣٠ تيراهيرتز.

هذا التدرج من الأسفل الواسع للأعلى الضيق، ومن المتغير العريض للثابت الدقيق، ومن العمق الحار للتسطّح الجامد مسحَ ثقافات كاملة، وألغى بواطن كثيرة. لغة التجريد لغة مملة وعقيمة، قيمتها غير ذاتية، بل في استخدامها حين تُضم لمعنى اتفاقي يمنحها قيمة مفهومة.

المعنى معنى مراوغ، إذ أن نفس الكلمة تصف نفسها وتعبِّر عن حالها، تدل بجوهرها على ذاتها، كما يصف الوجود الوجود، وتتحدث النفس عن نفسها. كيف يمكن استجلاب المعنى، ولأي حد نقف عنده؟ هل هي الألفاظ الاعتباطية والمحدودة حيث كل لفظ يحيل على لفظٍ آخر، أم هي الفهوم غير المحدودة؟ وما بين اتساع المعنى عند ابن النفري، وأن اللفظ لا يهم طالما أن المعنى واضح عند ابن جنِّي، وبعيداً عن شوارع الجاحظ وأرديته التي تبحث عن من يلتقطها؛ يتبقى لنا حدود تحليل المعنى، وتجذّره، وأصوله. هل المعنى يسبق اللفظ أم أن المعنى تبعٌ له وبتوسعه؟ أكبر دلائل ضعف اللغة وأنها اعتباطية، اعتماد اللفظ على السياق ليشير لمعنىً ما واسع لا يمكن حصره في ألفاظ تخصه، إذ لا يمكن إسقاط اتساع المعنى على ضيق اللفظ لاستنتاج ما. كذلك، لا يمكن السطو على المعنى؛ لارتباطه بهوية عارفة، يحمل المعنى جزءً من الوعي الذي استخدم التعبير “المشترك” كطريقة للإفصاح عن مكنون روحي “متفرّد”.

الفهوم اللدُنِّيّة الداخلية تقود للمعرفة، والعلوم الخارجية الحسية ما هي إلا أدوات للربط والتوصيل فيما بينها داخل عقل العارف وحده، يستخدم الجميع حواسهم للعلم بشيءٍ ما، وهو علم مُتفق عليه، لكن المعرفة التي تجمع هذه العلوم نحو فهم ما؛ تحمل وعيها ومعناها الخاص، متفرِّد وله طابعه غير المكرر. تقوم الحواس بعملية جمع العلوم، لكن هذه العلوم بلا قيمة حين لا يتم الربط بينها، ومن فقدَ حِسًا فقدَ عِلمًا، العقل يقوم على التجريد والانتزاع حتى يتأمل، صفحة جون لوك البيضاء التي تملؤها الحواس المعرفية والقوانين الطبيعية، ثم يقوم العقل بتأملاته واستنتاجاته والربط بين كل هذه العلوم ليشكِّل منظوره، وكل هذا حتى يجد المعنى، يجد تفسيراً، يريد اتساقاً يرفع التناقض. نقوم بانتزاع الطول الموجي للون الأحمر، ونجرده من أصله وجوهره، ونُسقط عليه معانٍ تخص تجارب حواسنا، تلك التجارب التي جاءت من ظروف دينية واجتماعية وسياسية واقتصادية. المعنى دومًا في الداخل، محبوس في العقل، الخارج نجد به الشروحات اللفظية والإثباتات الطبيعية. يجب أن تنتزع معنى ما وتسقطه على هذه الحقيقة حتى تبرر رأيك وتفسيرك وأحيانًا انتماؤك.

البحث العقلي يختلف عن البحث الحسي، فالبحث الحسي يعتمد على اللمس والرؤية والشم والسماع، حين أفقد قلمي فإن عيناي ويداي تبحثان، ولدي تصور عقلي عن شكل قلمي وملمسه، لكن البحث العقلي يبحث عن ماذا؟ كيف أعرف عن ماذا أبحث، وكيف أفرِّق بين ما أجد؟ وكيف تبدو الأفكار في عقولنا؟ وكيف نعرف أننا نبحث في المكان الصحيح إذا كان البحث لا يعتمد على صور عقلية سابقة وعروض خارجية، يشبه الأمر أن تُدخل يدك في صندوق مليء بالكرات الصغيرة ومطلوب منك تحديد ألوانها والأرقام المكتوبة عليها! شيءٌ وحيد يمكن الاعتماد عليه والوثوق به حين نبحث في أفكارنا وفي عقولنا، وهذا الشيء سيجعلنا مطمئنين لما نفكر ونؤمن به، “الاتساقيّة”- باعتبارها القضية الأكثر حذراً حين نتعاطى مع كافة تجلياتها، تُستنتج صحة أي فكرة باتساقها وارتفاعها عن التناقض مع أي فكرة أخرى ثبتت حقيقتها في عقولنا، ولا أكثر اتساقاً من المعنى الصادر من وعيٍ يتسامى عن التحيزات المعرفية.

في السياق الأدبي والنقدي، أكره كلمة تفكيك، أجدها مدّعية، منتفخة، فيها بطر وغرور، ومستكثرة بما لم تُعطى، الطفل الذي يضع على رأسه عقالاً مفتوحًا ويلبس سروالاً أطول من ثوبه ليقلد أباه، لدي موقف منها لذا سأستخدم ألفاظاً أخرى غيرها، سأقول تحليل وتذويب وتجزيء وذبول، رغم أن كلمة تفكيك مجرد لفظ مرادف، لكنها قضية شخصية، أحب الملامح الطبيعية كما هي، وأنفر من الفيلر والبوتوكس وكل ما نفخَ وشدَّ. المهم، من لا يستوعب تجربته الخاصة، لن يفهم تجربة غيره، لن يفهم ما يقرأه أو يسمعه، كل شيء يدخل عقله يمرره عبر مُصفٍّ ضخم لا يُبقي إلا ما يوافق رغبته، نقص هائل في وعي فهمه، لأن المعنى لديه مُستقطب وضيق تمامًا، المعنى بالنسبة له يتسلق المراحل القيْميَّة ويحاول أن يتضيّق حتى يوافق معنى يراه مبسَّطاً أكثر، يريد البساطة التي تفسِّر أكثر.

في الحلول المنطقية يكون نصل أوكام مقبولاً حين تتعارض قضيتان فيكون التفسير الأبسط هو الأصح غالبًا، هي طريقة تفكير اقتصادية تريد توفير الوقت والجهد التفسيري وعدم تعقيده بما لا يُحتمل، لكن في قضايا المعنى التبسيط يلغي العمق، ينزع عنه هيبته التي قادت له. اللغة أيضًا هي أبرز صور الاقتصاد، حيث تميل اللغة دائمًا للاختصار، يوصف الاختصار الجُمَلي أنه مرادف للذكاء، فنجد التشبيهات والاستعارات والمجاز العقلي والمجاز المرسل والتضمين والإتْبَاع وغيرهم من صور البلاغة اللغوية، كل هذا حتى نختصر، نوفِّر طاقة الكلام، ونحُد من توسّع اللفظ، وكل مدرسة تحترم نفسها في حارتكم تجد مكتوبًا على جدارها الداخلي خير الكلام ما قلَّ ودل والعلم نور الخ، لكن هل فعلاً خير الكلام ما قل ودل؟ وهل تبسيط المعنى في تقليل ألفاظه يخدم غايته؟ الإمكان اللفظي لا يعني الإمكان العقلي، وما تدخله القدرة الكلامية والوصفية ليس بالضرورة أنه لن يتصادم مع العقل، اللفظ يحمل وجوده بوجود المعنى، والمعنى لا يمكنه التواجد في ظرف متناقض عقليًا.

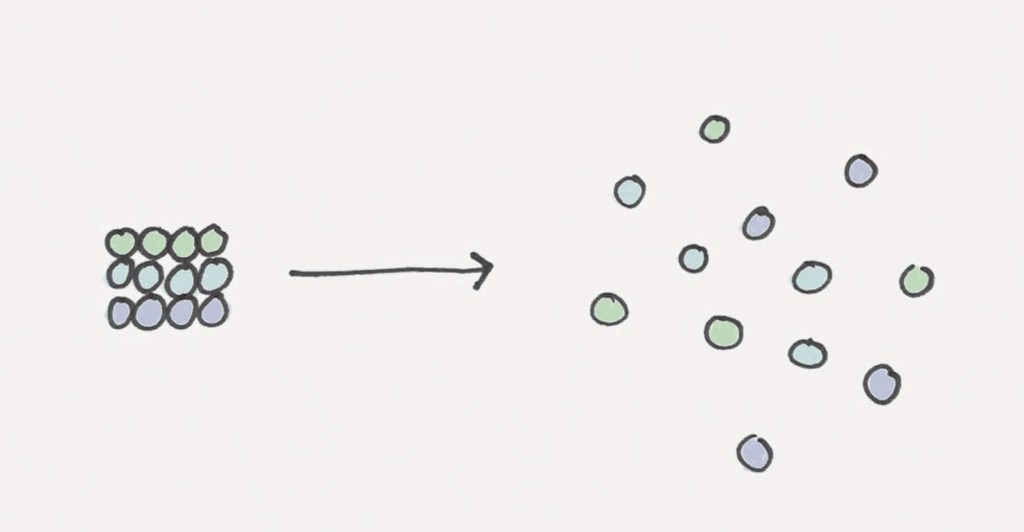

في فيزياء التحلل (الأنتروبي) تختل القوانين كاملة، وتتغير باستمرار وكأنك تتعامل مع مراهق ملول وسخيف لا يطيق الهدوء والسكون، مادة متماسكة تطبِّق عليها قوانين الجوامد تتحول لقوانين الموائع، والموائع لا تبقى على حالها فيتم دراستها بعد تحللها أكثر بقوانين الغازيّات. مبدأ الأنتروبي يدور باختصار حول التحوّل والتشفير، مبدأ معقد للغاية، وسبب تعقيده غياب التفسير الثابت لسرعة تحوله وحركته الدائمة، وهو ما يُعرف بقانون حفظ الطاقة. مبدأ أنتروبي شانون يُستخدم كثيراً في لغات البرمجة والخوارزميات المعتمدة على تجزيء التكرار المُشفّر، لكن ما علاقة الأنتروبي بالمعنى؟ من حاول تفسير الإنسان وتعقيداته الماورائية أنه مجرد مادة، وكأي مادة فهو عبارة عن طاقة وحركة وتحلُّل يجب أن يخضع لقانون الأنتروبي، هذا صحيح، فالإنسان يذبل جسده بالموت وتنخفض حرارته، لكن بعضهم ربط الوعي بقوانين الفيزياء الكموميّة، القوانين التي اخترقت ودمرت ثوابت بلانك كلها وصنعت فيزياء جديدة، وأن الإنسان بكافة تعقيداته وخضوعه قسراً لقانون الأنتروبي فهو في الأخير مجرد مادة، وهذه المادة لا تحتمل معانيَ معقدة، هذه المعاني المعقدة هي من وضعنا نحن لأننا نبحث عن هدف، عن غاية، عن أهمية ما. طيب، ما سبب توقنا لهذا الهدف الأبعد وقابليتنا لتصديق ما وراء هذا الشيء، ما هو هذا الجزء فينا الذي ينظر لما هو أبعد والذي لا يدركه الأنتروبي؟ لا أحد يجيب.

المعنى بنا غير مرتبط بالمادة التي خُلقنا منها، وإن كانت المادة تخضع لقانون الأنتروبي حيث يخضع كل كبير للتصغير والتقزيم، وأن الحركة يجب أن تمتد أكثر وتتباعد الذرات حتى تتحول لطاقة أخرى، إلا أن المعنى الموجود بنا، في وعينا، يسير على عكس الأنتروبي تمامًا، المعنى لدينا يتضخم كالهوية. هويتنا كأطفال بما فيها من ذكريات وفهوم تبقى معنا حتى نهاية حياتنا، لا تتعرض للذبول والانهيار، نظرتك لنفسك وللمعاني التي وجدتها في الحياة لا تتغير مهما كبرت وذبلت خلايا جسدك. ذبولنا المادي حتمي مهما أخبرونا أن الرياضة تطيل العمر وتمد الشباب، خلايا أعضائنا في حالة تحلل مستمر حين نكبر ونتعدى مرحلة الشباب، لكن ما وراء الخلايا، ما خلف المادة، الهوية والمعنى والوعي لماذا لا يتعرضون للتحلل كذلك؟

الخَرَف وانهيار الجهاز الاتصالي المخي لمن يعانون من أمراض عصبية هم نتيجة فساد الآلة التي تُشغِّل الوعي وتُحييه، لا علاقة بينهم وبين ذبول المادة وغياب معنى الإنسان ووعيه.

العلم الحديث، القائم على الفلسفات المعرفية الحديثة والمتأثرة بسياق الثورة الصناعية والاستعمار الإمبراطوري الرأسمالي، تتجه نحو المادة دون سواها، وإن كان الإلحاد عقيدة، إلا أنه يقف على مثل هذه المناهج المتحيّزة مهما ادعى الموضوعيّة. العلم الحديث أفسد المعنى بتضييقه، بجعله مبسّطًا لا يجيب عن شيء، وإن كان من إجابة فلأننا مجرد حيوانات اجتماعية، كل هذه التصورات والأشعار العاطفية والتساؤلات الوجودية والمعاني التي يتحدث عنها الجميع صنعناها من وهم الأهمية، مرة أخرى لا أحد يجيب كيف انتزعنا هذا المفهوم الماورائي وناقشناه عقليًا بأدواته.

العلم الحديث يريد إقناعك أن كل شيء مرده جذر واحد، تقرأ لفرويد فتجده يربط كل شيء بالجنس، وأن حياتنا عبارة عن عُقد جنسية واشتهاءات لا تنتهي، أوسكار وايلد قالها صريحة أن كل شيء يدور حول الجنس باستثناء الجنس نفسه فهو يدور حول القوة. أدلر يصر أننا كومة من عُقد النقص وأن كل شيء نفعله نريد أن نبرهن به على أفضليتنا، إخراج سياقات كاملة من العاطفة والمحبة والمودة والمعاشرة بين الناس واختزال المعنى لكل هذه العلاقات المعقدة أن سببها الوحيد هو الجنس؛ تضييق لكل معاني التواصل الإنساني. دوركايم ونظريته في الطبقية الاجتماعية، وماركس ونظرته الاقتصادية وغيرهم ممن درسوا المجتمعات، هل الإنسان وتاريخه يمكن اختزال تعقيده في هذه الأسباب وحدها، والتي هي تدور حول غرائز القوة والنفوذ والأنانية؟ غالبًا لا أحد ينجو من هذا التضييق للمعنى وحصره في سبب وحيد، العقائد الدينية والفلسفات تدور حول فكرة وحيدة يتمحور حولها الإنسان، وأنه مهما فعل وصنع وقال فهو محصور في فكرة واحدة، تُجيز بعض الأديان قتل وإفناء من لا ينتمون لذات دينهم، الإنسان لا معنى له في نظرهم لأنه لم يولد في مجتمعهم ويقلِّدهم، فلسفات الإنسان العالي/السوبر هي تنويع إلحادي لذات نظرة المتدينين لقتل المخالفين ممن لا معنى لهم في نظرهم. نعم بعض الأفكار لها قوة جذب ساحقة لكن لا يُعرَّف الإنسان بكافة المعاني التي يعيش بها أنها تلحق فكرة واحدة فقط، قد يستتبع الإنسان فكرة تسيطر عليه لفترة من حياته، لكنه يستطيع بحكم اتساع أفق معناه ووعيه أن يتحرر منها ويضمها لمعانٍ أخرى.

الفكرة الكبرى تتحلل لأفكار صغرويّة، بالتأمل والمجادلة، فالتأمل عملية ذاتية وخاصة بالمتأمل نفسه، والمجادلة تكون مع الآخرين، وهذه ينتج عنها فكرة جديدة يتم اعتبارها فكرة كبرى جديدة تحتاج للتحلل بأفكار أخرى صغرويّة، عملية لا نهائية وهي تنويع لفكرة هيقل عن الفرضية وضد الفرضية ثم المركّب وهذا المركّب يتعرض للنقد الخ لكن تحليل المعنى وتقطيعه نحو معنى لا يفسر كثيراً ويلغي معاني أخرى؛ يُخِل بالمفهوم نفسه ويكون التفسير والمعنى بلا قيمة، ويخسر أهم مقومات قوته، التعميم، وإن كان التعميم لا يعمل في قضايا معيارية كالمعنى والمنظور إلا أن توسع المعنى ودمج معان في فهم خاص، فهذا يُمكِّن كثيراً لإسقاط التفسير على الأفعال والمعنى على الأفكار، وما لا يدرك جُلّه لا يُترك كله.

هذا النوع من تهميش الإنسان باسم العلم يُمارِس ما يحذر العلم نفسه منه، الكهنوتية. جاء العلم الحديث كردة فعل على التدين وصار بديلاً عنه ومتوحشاً مثله، كلاهما يحمل أدوات السيطرة والترهيب والتخويف وحصر المعرفة الكاملة بهم. هذا التهميش للإنسان يصنع إنسانًا لا يحترم ذاته، لأن سيرى نفسه مجرد مادة تأكل وتتزاوج ثم تفنى، لا احترام لها. مالتوس صاحب أكثر النظريات العنصرية الحديثة الذي بشّر العالم بالفناء والجوع لأن الموارد أقل مما يكفي، الناس تتكاثر بمتوالية هندسية والموارد الأرضية تتكاثر بمتوالية عددية، هل أحصاها؟ لا لم يفعل، لكنه هكذا قرر من نفسه، ودعى صراحة لفناء أعراق كاملة لم يسمِّها لأنها لا تقدم ما يكفي للبشرية وأن وجودهم لا يخدم الإنسان.

اختزال الإنسان في معنى استهلاكي وأنه مجرد مُستهلِك يخرج مثل هذه النظريات. راجع أي نظرية اجتماعية، اقتصادية، سياسية حديثة سنجد اختزالاً للإنسان، لتجريده من كافة معانيه، لتحقيره وإنزاله، وأنه في أحسن أحواله تبعٌ لغيره. حصر معنى الحياة بالاستهلاك يُنتِج ما نراه من فورة شرسة لجمع المال المختلق في نظام الدولة الحديثة المتغوِّلة، وتحويل الإنسان لآلة قيمتها بما تكسب وتحيا به ماديًا وبما تقرره وتقوله إدارات الموارد البشرية، حياة رمادية بائسة منقلبة على نفسها.

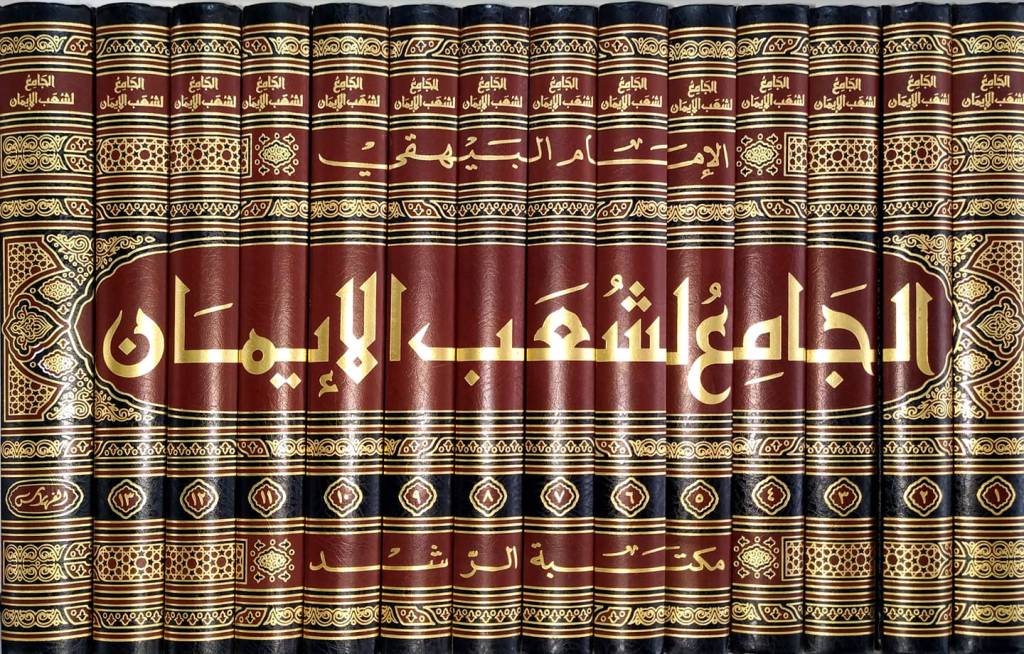

جميع القراءات الدينية التي تميل للتروحن وتهتم بإصلاح النفس ابتداءً وخلق معاني متعددة لعلاقاتنا الدنيوية وربطها بما نعتقده بحياة الآخرة تمنح قارئها أفقاً أوسع ينظر من خلاله نحو معان متعددة لا تقف فقط في فهم واحد مقصور على نموذج يمكن نقضه بالتجريب، جرب الاطلاع على شعب الإيمان للبيهقي وسترى كيف يتمدد بك المعنى. فيكتور فرانكل وسّع جداً مفهوم المعنى العلمي الضيق نحو معنى إنساني شامل وخلّاب ويُشعِر من يتأمله أنه ليس مجرد مادة. مثالين من عالمين متضادين ظاهريّاً لكنهما فعلاً كيان واحد، ويعملان في الاتجاه نفسه، المنظور مختلف لكن المعنى واحد.

نميل للتذويب دائمًا، الكأس الزجاجي به ماء بارد، لا نكتفي بمتعة شُربِه، نفسر بسماجة لم يطلبها أحد أن الزجاج أصله رمل، والماء عبارة عن عنصري هيدروجين وأكسجين، صار التفسير بارداً كالماء نفسه، وبشكل ما ماتت جاذبيته. هذا الميل من أبرز أسبابه النزوع نحو التفسير الجاهز السهل. لماذا ننهمك في تعقيدات الإنسان وفكره ووعيه الخاص، فليتم وصمه بعُقدِه الغرزيّة، أو ظروفه الاقتصادية، أو انتماءاته الدينية والسياسية وينتهي التفسير سريعًا. هذه التفسيرات الاختزالية للمعنى، في داخلها كِبر الإنسان ذاته، أن يقوم المؤوِّل مقام العالم المحيط بعلمه كل شيء، ليشرح تعقيدات تاريخية ونفسية واجتماعية نحو معنى وحيد وكأنها شفرة مفتاحية من كلمة واحدة تفك طلاسم كتاب سحر من ألف صفحة.

علاقة إيجابية بين اثنين من الناس، لا تُقرئ في حدود معاني المحبة ومعاني الصداقة الجميلة والألفة، لا، تُخفّض ويُحصر معناها بالمصلحة والمنفعة المادية، نعم الناس يحتاجون لبعضهم وأصحاب العلاقات المتعددة هم أنجح الناس على المستوى الاجتماعي والمادي، لكن هذا لا يعني إلغاء كل المعاني الأخرى وحصرها في معنى واحد، المصلحة. يمكنك قراءة أي علاقة كما تقرأ جسم الإنسان، يمكنك أن تصوّر الإنسان ككومة تشريحية عضلية، أو فقط هيكل بنائي عظمي، أو جهاز عصبي مركزي، أو هرمونات غددية، لكن الإنسان هو هذه كلها، بكل ما في هذا الجسم من مكونات تشريحية ووظائف حيوية وعضوية وعقل وإدراك ورغبات، وأيضاً بصفات شعورية أعمق، كالمحبة والرحمة والكراهية والحزن والسعادة والتفاؤل والحذر الخ.

المنظور يؤثر على تخفيض المعنى وتصغيره، أو ترقيته وتوسيعه، منظورنا هو هويتنا العقلية الحقيقية على عكس المعنى، فالمعنى تابع لمنظورنا ونِتاجُه، فكيف أتجنب الوقوع في فخ ضيق المعنى ما دام المصنع الذي أنتجه يعمل بلا تغيّر في خط إنتاجه، المنظور؟ بتفعيل المنظور كاملاً، أن الحقيقة يمكن احتواؤها داخل المنظور في عدة معان أو معنى واسع يتناسب في حجمه مع المنظور. لا نتحكم في منظورنا إلا بمدخلات حسية وتحليلات واستنتاجات عقلية، على العكس من ذلك فالمعنى هو جزء من نِتاج عقلي الكامل، ويمكن مواجهته بعدم الاستغراق في تجزيئه.

المنظور كوجود عقلي متكامل قابل للتمدد والتطور يُنتج فهمًا وبيانًا اسمه المعنى، فالمعنى غايته النهائية التفسير والتبرير، أن يكون المعنى خطةً للحياة بكل ما فيها من تعقيدات الطبيعة والناس. وانتقال المعنى من البيان العقلي والوضوح الشعوري نحو الخارج المحسوس بالألفاظ هي عملية انتقال وصفية غايتها الاتصال، تُغذِّي هذه العملية كافة الفهوم الأخرى كوسيلة تواصل شعورية قوامها الوعي والعقل، فالمنظور معلومة والمعنى تأويلها وخطتها.

في أبحاث النفس هناك نظرية الأمام والخلف، منذ أن يعي الإنسان نفسه وهو يستقبل مبادئه وقيمه ومعلوماته ويجعلها هناك في الخلف، كقاعدة ضخمة تُبنى عليها كافة أفكاره المستقبلية، فالأفكار الأولى دومًا هي الأشد صلابة والأكثر تأثيراً، جاءته من والديه ومعلميه ويصعب جداً تجاوزها. معظم صراعاتنا الفكرية هو الصدام بين أفكارنا الأمامية التي تحصّلناها في الكبر وبعد نمو مَلَكة النقد لدينا، وبين أفكارنا الخلفية التي تلبث هناك كصاحبة الدار التي تربض ولا تتزحزح. المعنى الذي نحيا به ونرى به تفاعلات الحياة هو ينتج من هذه الصدامات ويمنحنا كل تلك الاستنتاجات، ومرة أخرى المعنى يعمل تحت إمرة المنظور.

نطفو في المعنى، نسبح في يقينه وفي توقعه، في علمه وفي استنتاجه، نتنقّل بين درجاته وفي كل مرحلة منه أفق آخر أرحب. يُحلِّل لك الأنتروبي الإنسان ويريك إياه بعد طحن الزمانيّة جيفةً نتنة برزت عظامها ويقول لك هذا الإنسان، نعم هذا صحيح، لكن أين رحلة هذا الإنسان في معناه، لماذا سكتَّ عنها؟.

ا.هـ