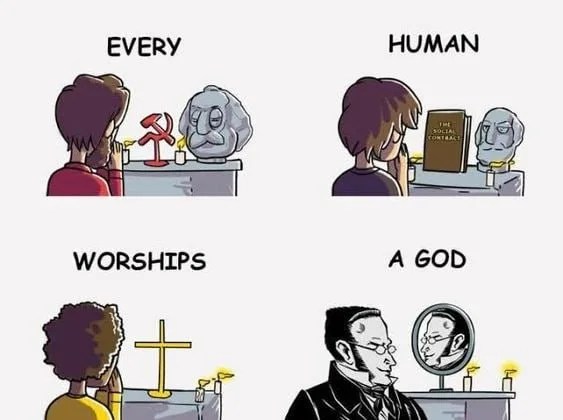

في حديثه عن أزمة الأديان، قدَّم إيريك شتاينهارد مقترحًا ثوريّاً بعد أن مزّع الأديان كلها وانتقدها؛ أننا بحاجة لأديان جديدة، هو ضد فكرة الدين أساسًا، لكن إذا كان لا بد من دين فليكن دينًا جديداً نخترعه نحن وفق تصوراتنا ورغباتنا وكأننا نتفق على تنظيم حفل فنقسم الأعمال والمساهمات المالية بيننا. هو يدعو فعلاً لدين جديد نبيّه ريتشارد دوكنز، وهو دين إلحادي طبعًا، ليس نفيًا للأديان ووجود الله فحسب، بل دين متكامل اسمه الإلحاد الروحاني. مثل هذه الدعوات والأفكار كانت ولازالت وستظل موجودة ما دام الإنسان موجوداً، ودعوته هذه ليست غريبة أو عبقرية، بل هي كما سأفصل في بقية المقال؛ دعوة متناقضة تلتهم نفسها حتى لو جاءت من بروفسور فلسفة بدأ حياته الأكاديمية كمتخصص في الحوسبة والخوارزميات الرياضية. إذا أردنا أن نتكلم عن الرصانة المتسقة، فقد سبقه الفيلسوف اللاهوتي شفايتزر الذي رغم إيمانه؛ استنبط أن الدين يجب أن يكون أخلاقيًا فحسب وأن لا ننشغل بقضايا الما وراء، لم أجد إحالةً من شفايتزر على توماس باين الذي تبنى هذا المنظور تمامًا قبله بأكثر من قرن في كتابه عصر العقل، والذي كان أجود وأحكم في طرح نظرته رغم النزعة الربوبية الخالصة في فلسفته. ليس لأني مؤلِّهًا، لكن إيريك لم يصدمني أو يجعلني أفكر خارج صندوقي، كلامه ودعواته مكررة وهو عمومًا ليس له أي إنتاج حقيقي وأصلي، وافتتانه بدوكنز، الذي هو غير أصلي كذلك، يبيّن هذا الشيء صراحةً. دوكنز متحدث بارع بلسانه الإنجليزي ذو التشريح الأكسفوردي، وهو فنان يتقن صناعة المصطلحات من عدم ثم يبني عليها فِكرهُ، لكن بعيداً عن الكاريزما الشخصية له، لن تجد له فكرة متماسكة عقليًا أو فكرة أصلية ذات نشوء فلسفي، والرجل ضد الفلسفة عمومًا رغم تمسّحه بالعلم. لن أتحدث عن دوكنز، كتبه موجودة وهي فعلاً مملة لأنها لا تقدم شيئًا.

ليس انتصاراً لعقلك أن تقرأ فقط لمن يؤيدون مشربك ومنهجك المؤلِّه كأوقستين وأنسلم ولايبنيتز الأوروبيين، أو الفارابي وابن سينا وابن رشد وابن تيمية وصدر الشيرازي المسلمين، بل أنك حين تطّلع مثلاً على فلسفات هيوم وكانت ورسل ولوك يصيبك نوع من الارتجاج الفلسفي، حادث تصادم عقلي بلا حزام أمان يبعثر كل شيء في راسك، تعيد حسابات جميع أفكارك، تتسلل حججهم وأفكارهم بطريقة النينجا لتجد أفكارك مُحاصرة وترى نفسك ملزوزاً أن تفكر فعلاً، أن تقيّم كل حجة وتمررها منطقيًا وتنقدها من وحي عقلك المتفرد. لأفكارهم متعة المدافعة والنقاش داخل عقلك، لتخرج بعدها بفكرة جديدة، قد تكون مقتبسة منهم تأييداً، أو مخالِفةً لهم تفنيداً ونقداً، لكنك حتمًا ستخرج بشيء. هؤلاء مهما اختلفت معهم لا يمكنك إنكار قوة تأثيرهم العقلي عليك، مثل هؤلاء تحترمهم بمقادير اتفاقك أو اختلافك معهم، أنت معهم يزيد منسوب فكرك ومنطقك العقلي وحججه الفلسفية، يمنحون عقلك مصلاً مضاداً للغباء والاعتياد.

الدين، أي دين، هو مُكوَّن ثلاثي: عقيدة وأخبار وتشريعات، قضية الملاحدة النفاة والمؤلهين كذلك، أنهم كلهم إيمانهم يتركّب من هذه العناصر، لكن الاختلال والتصادم والتطرّف في القراءة والنقاش والجدل بينهم يأتي من هذه العناصر الثلاث دون القدرة على التفريق بينهم، بل دومًا يتم الخلط ومعاملتهم ككيان واحد لا يمكن الفصل بين مكوناته. العقيدة تتلخص في وجود الشيء العلوي الكُلِّي القهري الأزلي الذي لا يمكن التحكم بقوانينه أو تجاوزها، سواءً الله لدى المؤلِّهين أو الطبيعة لدى النُفاة. بعد هذا يتفرق الجميع، وكل أحد منهم لديه الأخبار والتشريعات التي تخصه.

يحكي لك المؤلِّه عن أخبار دينه، وهذه الأخبار هي ببساطة الكتب السماوية ومرويات الأنبياء وكلامهم، فمثلاً، علم مصطلح الحديث علم فني بالكامل، له مصطلحاته ورجاله وتاريخه، وهو كله يدور على الأخبار نقلاً وتصحيحًا ونقضًا، يتفنن أصحابه في تقسيماته لأحاديث وأخبار وآثار ومغازي، وحتى رواته لهم طبقة اجتماعية خاصة وألقاب محفوظة تشبه تصنيفات الهيئات المهنية والأكاديمية في وقتنا الحاضر، تبدأ من الراوي وتنتهي بأمير المؤمنين ويتوسطهما الحافظ والحاكم. لكن هذه كلها تندرج تحت مسمى الأخبار، وهي تنويع لمصطلح الدليل المُتناقل، حيث يُنقل الشيء ويصل لنا بناءً على الإخبار الشفوي. حتى لو كان مكتوبًا؛ فالكتابة هي في النهاية تقييد للمشافهة وحفظها. من خلال القرآن والأحاديث تُؤخذ الأحكام الشرعية وتُستنتج، ويُعرف الحلال والحرام والمندوب والمكروه الخ بالإضافة للقصص وبقية الأخبار التي لا علاقة مباشرة لها بالتشريع، كالرقائق عمومًا، والتي وظيفتها الرئيسة التروحن والتشجيع على مكارم الأخلاق.

النفاة يرون في الدين خرافة تتلوها خرافة، وهو من وضع البشر لأغراض سياسية واقتصادية بحتة لجبر الناس على الانضباط والطاعة والرضوخ لطبقية اجتماعية تقي المتنفذين شر الثورة وفصل الرؤوس، فالدين في نظرهم عبارة عن أخبار لا يمكن التأكد من صدقيتها وصحتها، ويغلب على مقولات وأخبار الأديان الطابع الخرافي الذي يلائم عقلية رجل الكهف وهي أيضًا حين استمرت؛ تطورت وصارت تناسب مزاج القرون الوسطى حيث الحرق والتخريق والتعذيب، والعلم في نظرهم سحق كل شيء وأعاد للعقل ركيزته وللفطرة استقامتها، فنحن يجب أن نصدق فقط ما نراه ونلمسه ونستطيع قياسه. فرانكلين عرف مصدر البرق فلا حاجة للخوف من نيران سماوية وعفاريت، وفيزو وفوكو قاما بقياس سرعة الضوء، ومن باب فرد العضلات والتنمر قرر العلماء -بالمرة- أن يغيظوا الشعراء أيضاً ورومانسياتهم السخيفة فجاءا ميكلسون ومورلي وأبطلا بالتجربة وجود شيء اسمه الأثير، وأثبتا أنه خرافة. كل شيء في نظر العلموي من أخبار الدين هو خرافة تستحق الضحك ويمكن قبولها تجوزاً كنوع من سهرات الاستئناس حين نتحدث عن مشاجرات زيوس مع هيرا. بناء على نظرتهم هذه يستنتجون أن الله لا وجود له، ونحن من خلقناه في وهمِنا. لكن هل الدين فقط يُحصر هكذا؛ في أخباره؟ حتى من قَبِل الدين منهم ورآه ضرورة مثل دوركايم وأستاذه كونت، فهم رأوه كضرورة اجتماعية لحفظ السلم وجعل الناس تتبع منهجًا أخلاقيًا يصبِّرهم على الفقر والعوز وتسلط المتغلبين، من باب دعهم وما يؤمنون ما داموا سيعملون ويدفعون لنا.

هل ينجو العلمويون من هذه الاختزالية الطاعويّة؟ لا. هم لا يختلفون أبداً عن المتدين، فالعلم بمسماه الحديث الذي ظهر في القرن الثامن عشر “science” تم استخلاصه كمُفرَز نهائي للمسمى القديم؛ الفلسفة الطبيعية. العلماء النفاة يتورطون فيما يعيّرون غيرهم فيه، فهم لديهم نصوص مقدسة عبارة عن مقولات ونظريات، ولديهم أنبياء لا يُقبل نقدهم كداروين الذي كان متدينًا لا يفوّت صلاة الأحد، ثم انقلب بسبب وفاة ابنته آني وصار شكوكيًا يرى الحكمة في الطبيعة العمياء القاسية، ثم انتهى ربوبيًّا رغم إصرارهم على جعله ملحداً، ويرون في التطور دليلاً على ألوهية الطبيعة، رغم أنها مجرد نظرية وليست حقيقة لها قانون يُقاس.

لا يمكن لأي طرف أن يعيّر الآخر بالتعصب الأعمى، فكلا الطرفين متوغل في ذلك، والسبب في ذلك أن الجميع يحارب “أخبار” الآخر، بما يقود بالضرورة للسخرية من تشريعاته، وبهذه المُفارقة تنهار الإيمانيات “العقدية” لكلاهما، ويصير التراشق في العبادات؛ محراب المؤلِّه ومختبر العالِم. خلط دائم ومستديم وتفريق واضح بين الإيمان والعبادة، وهذه هي النقطة التي أثارها هيوستن سميث في كتابه عقائد العالم، تحدث مطولاً عن الإلحاد باعتباره يحمل ركائز الأديان، ومنها الاعتقاد بالسمو الأخلاقي وأن عقائدهُ لا تُساءل، والعقيدة هنا هي العلموية وأدواتها التجريبية. سبب هذا الإفراط في الصدام بين المؤلهين والعلمويين، الابتعاد عن جذر الإيمان وكيفية نشؤه، فالعلموي يتهم المؤلِّه بأنه يؤمن بغيبيات ولا يستحضر حواسه للتصديق بها، بل هو صاحب إيمان أعمى، قيل له آمن فآمن على غير هدى أو عقل، ويترفع الملحد عن مثل هذه الغيبيات ويراها مسخرة من العقل المحكم، لكن هل فعلاً الملحد لا يؤمن إلا بما يراه؟

قبل التفصيل في هذه المسألة، من المهم فهم كيف يمكن تحويل أدوات العلم لأداة عقلية محضة تقوم على التجريد الكامل والسحب من عروض الخارج لصور العقل، وكيف يمكن للعلم أن يتحول من قضية طبيعية لقضية فلسفية وجودية بذات الأدوات. حتى في معرِض المقارنة بين قوانين الدين وقوانين العلم، فالقضية ترتبط بوعود كل قانون، وليس القناعة بهما. القانون الديني يعدك بالمطلق وبكماله، والعلم يخبرك دائمًا وبإصرار أنه عاجز ورحلته لا تتوقف، لا يمكن الجمع بين مُتناقِضَين يصران أنهما مختلفان، حتى لو كان الجمع ليس حاضراً ومرتبطًا بوعد مستقبلي أن يحل أحدهما محل الآخر. القضية لا يمكن أن يحدث بها صدام لو كانت بين مؤلِّه مع عالم/فيلسوف، لكنها تحدث دومًا بين المتدين وبين العِلمَوي. كلاهما يتعصب لمرجعيته بمحاولة نفي جدوى الآخر، وتقديم نفسه كبديل مطلق. الصدام ليس حقيقيًا إلا في تأويلهم، وليس في واقع الشيء ذاته. الدين يدخل فيه الاختيار والإرادة والغائية، وهي مفاهيم لا يستطيع العلم التعاطي معها، العلم عقيدته جبرية وينفي الغائية تمامًا ويسخر منها.

الرياضيات لا يمكن القول بأنها علم، بل هي تصوّر وتركيب منطقي وعقلي تجريدي بالكامل يمكن تحليله، تدور الرياضيات على نفسها إلى ما لا نهاية، واللا نهائيات تتعارض مع لغة العلم نفسها لسبب بسيط؛ أن اللا نهائيات لا معنى لها، يمكننا صنع صيغ لا نهائية للعدد عشرة، واحد زائد تسعة؛ هي نفسها سبعة تريليون ناقص ست تريليونات وتسعمائة وتسعة وتسعون مليارًا وتسعمائة وتسعة وتسعون مليونًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وتسعون، وهذا العدد؛ عشرة، هو عدد يملك إمكانات تحليلية لا نهائية للوصول لصيغته، وكل رقم تختاره في عقلك يمكن أن يكون لا نهائيًا حين نريد أن نصوغه بذات الطريقة، والنتيجة النهائية مرة أخرى لا نهائيات مطلقة. لكن الفيزياء ذات القوانين الطبيعية المحدودة حين تحتاج للرياضيات لصوغ قوانينها، فهي تلتزم بأرقام محددة ولا تتجاوزها، لا يمكنك تبديل أرقام قوانين القوة والكتلة والكثافة -مثلاً- لأن الصيغة الأصلية لم يعجبك شكلها وتريد لها أرقامًا متشابهة تروق لك وكأنك تتحدث عن لوحة سيارة.

لكن لندخل أكثر في الأرقام النهائية، المُتحكّم بها وفق قانون حاصر، وندرس الاحتمالات عن طريق الإحصاء الاستدلالي؛ باعتباره محوراً رئيسًا في علم الإحصاء بأنواعه كافة، والاحتمالات هي البنية التحتية التي يبنى فوقها أي نوع من أنواع الإحصاء، سواءً الرياضي أو الحيوي أو أي نوع آخر، لكن أي معادلة إحصائية تريد دراسة الاحتمالات لأي قضية ومسألة علمية؛ هي تلتزم بقوانين يُطلب منها توجيه النتيجة، رغم أن الإحصاء الذي أُستخدم لقياس الاحتمالات سيخرج بنتيجة مُقفلة، وأي نتيجة تتجاوز حداً معينًا ستُعتبر لا نهائية وتصنف كنتيجة لا معقولة وباطلة. لكن هناك وجهًا آخر لهذه القضية؛ الاحتمالات، ففي حين أن الاحتمالات تتعامل مع نتائج متعددة، إلا أن طبيعتها التوقع، وهذا صُلب الاحتمالات؛ التوقُّع، فلو أحضرت لك صندوقاً مليئًا بعشر كرات مرقمة من واحد لعشرة، فاحتمال أن تخرج الكرة رقم 7 يعني كرة واحدة من بين عشرة وقياسها هو 1 على عشرة، أي 10%. هذا المثال، وقبله مقدمته المملة جداً التي تشبه دعايات اليوتيوب، ضروريان للتمهيد لفكرة فلسفية/وجودية مقتبسة من القانون العلمي ذاته الخاص بالاحتمالات، ماذا لو كان احتمال خروج الكرة رقم 7 هو 50%؟ أنت حين تدخل يدك في الصندوق؛ كل كرة لها احتمالية 50% أن تقع في يدك، حصر النتيجة في 10% هو توزيع احتمالي اعتباطي يفترض توزيع الفرص، لكن كل كرة فعلاً هي “وجوديًا“ تحمل احتمالان، إما أن تمسكها أو لا. حتى في ألعاب قمار اليناصيب، من يشارك بدافع الإحباط ووهم الفرصة فاحتمال فوزه علميًا واحد مقسوم على ملايين، لكن بسحب هذا الافتراض لمفهوم وجودي وعقلي محض، سيكون الاحتمال خمسون في المئة. قس هذا على أي قضية وجودية وعقلية.

هذه الفكرة للثنائية الوجودية؛ الحدوث أو اللا حدوث (50%)، عندما نتحدث عن قضايا وجودية كبرى مثل الإيمان بالله، وجود معنى للحياة، أو حتى الشك في تلك القضايا أو نفيها، فإنها تنحصر في احتمالين، إما أن تكون حقيقية (تقع أو تحدث)، أو أن تكون غير حقيقية (لا تقع أو لا تحدث)، ومن هنا تأتي النسبة الثابتة 50% كإطار وجودي مطلق. الإيمان إما أن الله موجود (50%) أو غير موجود (50%)، الشك إما أن له أساس منطقي أو لا، النفي إما أن يكون قائم على أساس واقعي أو لا. 50% تأتي كنسبة مطلقة وعقلانية في هذا التصور، لا أهمية للإحصاءات أو المعطيات المتعددة، لأن القضية هنا ليست رياضية علمية، بل رياضية وجودية، العقل يحافظ على النسبة 50% دائمًا لأنها تمثل إمكانية متساوية للحدوث واللا حدوث في كل لحظة، دون الحاجة إلى قياسات خارجية، وهذا ما يجعل هذه الثنائية أداة مفيدة لتحليل القضايا التي لا يمكن قياسها تجريبيًا، مثل القضايا الإيمانية والما ورائية. لماذا تبقى النسبة 50% مطلقة؟ لأننا لا نمتلك دليلاً “تجريبيًا/طبيعيًا” مطلقاً في القضايا الوجودية الكبرى، وكل محاولة لتجاوز الـ50% تعتمد على إيمان شخصي أو اختيار ذاتي لا يمكن برهنته طبيعيًا وعلى معطيات حسية كاملة. هذه الثنائية تتيح للإنسان حرية عقلية، حيث يدرك دائمًا وجود احتمال مقابل. هذه المقاربة ليست جديدة كفكرة، بل وجد الفلاسفة اللا أدريون والشكوكيون تبريرات أخرى لهذه الثنائية، لكني سقتها بطريقتي من باب الاحتمالات الرياضية وباستخدام ذات لغة العلم، رغم أن كيركيقارد المؤمن صاحب القفزة الإيمانية بسبب لا معقولية الإيمان؛ تحدث بشكل كبير عن ثنائية رفض الحقيقة بعد تصديقها، أو تصديق ما هو غير حقيقي، وهي تنويع لذات الفكرة، ولكن بطريقة كلامية فلسفية.

مرة أخرى، هل فعلاً العلم صادق حين يخبرنا أنه لا يُصدِّق إلا ما يمكن إثباته وما تراه الحواس ويمكن قياسه وتكراره وتفسيره؟

في رحلتك أيها القارئ وأنت في صاروخ فضائي، ضع أمامك على طبلون الصاروخ فطيرة سفن ديز وعلبة حليب، سترحل لرحلة طويلة ولا أريد لتركيزك أن ينقطع بانخفاض الجلوكوز في دمك، فهذا سيجعلك جائعًا نزقاً متململاً، أنت في الفضاء سترحل من مجرة لمجرة، أو لعلها من كون لكون، لا ندري، أنت وحظُّك، العلماء يقرّون باختلافهم هنا رغم كثرة معادلاتهم الجليلة، جوالك الذي ربطت خريطته بشاشة الصاروخ تخبرك أن النفق الدودي بقي عليه عشر دقائق، تتذكر أنك نسيت دعاء السفر فتقوله بسرعة، قلبك نبضه مرتفع ولديك شك أنك لن تعود لنا أبداً، ترى ذلك النفق الدودي يقترب، بشع المنظر، مخيف جداً، لا لشكله فحسب بل بما يحتويه، وهذا النفق حتى تستوعبه عبارة عن ثقب أسود ينقلك لثقب أبيض، الأسود يبتلع ولا يُعيد، والأبيض يقذف ولا يُدخِل، وما بينهما شيء مختلف تمامًا، بُعد آخر، تعرف من اطلاعك أننا نعيش في كون رباعي الأبعاد، طول وعرض وعمق وزمن، لكن هذا النفق الدودي ببابيه يحوي أبعاداً أخرى، حين تدخله سترى كل شيء تتخيله، سترى ماضيك ومستقبلك، لا وجود لحاضرك إلا في وعيك كذاكرة، يختل الوعي نفسه ويتناقض، بحسب إشعاعات هوكنز الباردة جداً والتي تحس بها في الصاروخ الآن فهذا يخبرك بأن الثقب الذي أمامك كبير جداً وفتي، تتمنى فعلاً أن يكون الثقب الدودي مليئًا بتلك المادة الغريبة ذات الطاقة السالبة، والتي لم يجدوا موريس وثورن لها اسمًا بعد، لأن هذه المادة ستجعل الثقب مستقراً، ترى الثقب الأسود قريبًا جداً لأن صاروخك يعتمد على التاكيونات التي صدع رؤوسنا فاينبرغ وهو يتحدث عنها؛ لذا فأنت تسير بأسرع من الضوء، تركز نظرك فترى أمامك نافذة ضخمة جداً تُريك ما خلفها بحيث تُصدِّق أن خطوة واحدة كافية لتخطيه، تصديقك هذا نابع من وهم تشوش حواسك وخصوصًا بصرك، بصرك الذي يرى الحلقة المضيئة حول الثقب الأسود زرقاء وليست برتقالية كما صورها لنا كريستوفر نولان. هناك شخص فضولي يراقبك من بعيد وأنت لا تعلم، حين دخلتَ حدود أفق الحدوث رآك تتباطأ تدريجيًا ثم توقفت، كما لو أنه توقف الزمان والمكان بك، “صورتك” كاملة تجمدت من منظوره كمراقب خارجي، لا يراك أبداً تدخل حدود الثقب الأسود، يزداد الانزياح الأحمر لضوئك حتى تختفي من نظره الفضولي، بالنسبة لك الزمن مستمر إلى أن تصبح جزءً من النسيج الداخلي للثقب. ينفصم الزمن بين المُراقِب الفضولي وبينك كمسافر، مشهد فيه شيء من الحزن الوجودي، صورتك بقت في الخارج لكن وجودك الحقيقي اندثر بالداخل! كل شيء يبدأ في التداخل بشدة، الجاذبية العدسيّة تجعل حدود الثقب مشوهة، حين تبدأ في الدخول ستكون هناك ملايين الاحتمالات، ربما قطعت النفق في ثانية وربما في مليون سنة إن كنتَ من المُعمّرين، الثقب عبارة عن كرة رباعية الأبعاد بالإضافة للزمن الذي يتشوش بدوره، تجتاز النفق وأنت تشعر برطوبة، كنت خائفاً وضغطت علبة الحليب من فرط حماسك فبللت كل شيء، لا يهم، أنت الآن في الجهة الأخرى، هل تريد أن تعرف المقلب الذي أكلته؟ لا أحد، حتى نفسك، يعلم أين أنت! تتمنى أنك صدقت نصيحة روجر بنروز الذي أمسك يدك قبل ركوبك الصاروخ وهو يقول لك لا تصدقهم، هذه الثقوب ممكنة رياضيًا لكنها غير ممكنة فيزيائيًا! تختفي الأبراج من جوالك ونفقدك للأبد بعد أن أرسلت لنا آخر رسالة؛ حللوني.

هذه الرحلة، التي تم تصميمها بالمعادلات الرياضية في الفيزياء النظرية، اتبعت منهجًا علميًا افتراضيًا صارمًا تقبله العقلية العلمية، نعم الفيزيائيون يتصارعون ويردون على بعضهم، لكنه اختلاف كاختلاف أهل المذاهب في أي دين، كل أحد له دليله النقلي الظني الذي يقتنع به والذي لا يمكن التسليم به أو القطع بقينيته. العلماء يُسلِّمون بمعادلات من سبقهم، يعاملونها كنصوص غير قابلة للنقد أحيانًا، وهذا التقديس صنع أزمة حقيقية في العلم الحديث، حتى هانز رايخنباخ تضايق كثيراً من إينشتاين لأنه تفلسف قليلاً كالمتأملين وقال عنه أن هذه الفلسفة التأملية معيبة ولا تليق بالعلماء، بل يجب أن يكونوا موضوعيين تمامًا، وتوصل لفلسفة علمية أنه يمكن الربط بين ميكانيكا الكم، التي لم يصدقها إينشتاين ويستوعبها، مع النظرية النسبية العامة، وهذا سيشكل مفهومًا جديداً في قضايا كالحتمية والسببية، لكن رايخنباخ نفسه يدور في فلك الشك نفسه رغم يقينيته بالعلم، وإذا كان العلم أصلاً أداةً للشك والوصف والبحث المستمر، فلم ينتقد تأملات إينشتاين؟ العلم وليد العقل المنطقي الذي يطالب بالتجربة ليتحقق من صدقيتها، وبعد التحقق منها يتأمل أكثر وليطرح أسئلة أكثر ومجنونة أكثر، ثم يبدأ بدراستها كافتراضات ليكوّن منها نظريات وقوانين. العقل يخلق التجربة في وعيه ويطالب بها بقوانينه الحسية المُدرِكَة، ثم يكون تبعًا لها بالتمدد، تأمله يحتاج للتجريب حتى يتسع، يطالب بحياته، مع اتساعه تحضر أسئلة جديدة تُدخِله في شك ما استيقنه قبلاً، يطالب مرة أخرى بالتأمل والتجريب حتى يتوسع إيمانه ويطمئن، عملية لا تتوقف، تتغذى بالشك والنقد وتتشبّع باليقين. لكن كيف افترض العلماء وصدَّق كثير منهم هذه الموجودات وتفاصيلها رغم غيابها حسيًا؟ ماذا يختلف هذا التصديق عن تصديقات المؤلِّه الذي آمن بلا حس يرى ويسمع؟ لن تسمع إجابة مريحة، سيحدثونك عن معادلات، تخبرهم أن هذه المعادلات تتغير باستمرار، وتُنقض، وما ثبت منها مبدئيًا لا يمكن تطبيقه فيزيائيًا، لكنهم يصرون أنك جاهل ومغيّب. هنا تعلم أن القضية انحرفت من قضية علمية وعقلية لمسألة نفسية وترسبات عُقد دينية قديمة.

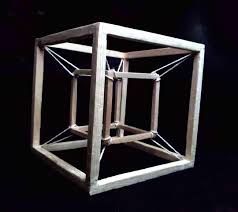

في قضية متصلة، وفي صلب الفيزياء النظرية وفلسفة الأبعاد، كيف يمكن للعقل البشري استنتاج أبعاد لا يمكنه تصورها فضلاً عن رؤيتها؟ هذا سؤال يمس جوهر العلاقة بين التجربة، العقل، والرياضيات المجردة. كيف انتقل العلم من الأبعاد الثلاثة إلى الأبعاد العليا؟ أضاف إينشتاين الزمكان، بحيث كانت الفيزياء قبله تعتمد على الإحداثيات المكانية الثلاثية: الطول/ العرض/ الارتفاع، لكن إينشتاين أظهر أن الزمن ليس كيانًا منفصلًا، بل يرتبط بالمكان ليشكل “الزمكان”. هذا لم يجعل الزمن مكانًا بالمعنى التقليدي، لكنه أصبح بُعداً لا يمكن تجاهله عند وصف الحركة في الكون، انتقل الزمن من أن يكون شاعريًا رومانسيًا يُتحدث عنه تحت ضوء القمر، لأن يصير له معادلة فيزيائية مكفهرة وجادة كوجه مفتش بلدية. لكن السؤال الألح، لماذا فكر العلماء في أبعاد أعلى؟ الأبعاد الأعلى لم تُخترع اعتباطيًا، بل جاءت كحلول لمشكلات فيزيائية حقيقية، فهناك نظرية كالو-كلاين للبعد الخامس، لأن الفيزيائيين حاولوا توحيد النسبية العامة والكهرومغناطيسية، ووجدوا أن إضافة بعد خامس رياضيًا يمكن أن يفسر القوانين الكهرومغناطيسية بطريقة أنيقة. بعض العلماء رأوا أن نظرية الأوتار الفائقة تحتاج لأبعاد متعددة تبدأ من البُعد العاشر وقد تصل للبُعد السادس والعشرين.

وكلما حاول العلماء الاقتراب من توحيد القوى الأربع، والخروج بالنظرية المتكاملة M مع محاولة توحيد ميكانيكا الكم مع الجاذبية يزم العلماء شفاههم بإحباط وهم يرددون لا يمكن هذا إلا بوجود أبعاد أخرى؛ حتمًا هناك أبعاد أخرى!. القضية هنا أعقد مما يمكن تصوره حتى وإن كان الطرح اللفظي مسترسِلاً هنا، لا يمكن للعقل تصور وجود متزمّن خارج الأبعاد الثلاث التي نعرفها، حتى من صوروا التيسيراك كمجسم رباعي الأبعاد لا يمكنهم تصويره ورسمه إلا في وجود ثلاثي الأبعاد لأن الحس البصري المحدود يعجز لحد الاستحالة أن يرى بُعداً رابعًا، فيُعامل التيسيراك ككائن مُتخيل لا وجود له إلا في العقل كلفظ فقط، لأن حتى الصورة العقلية له هي مجسم ثلاثي الأبعاد ومتحركة كذلك!.

كيف نتصور شيئًا لا يمكن رؤيته؟ الحل في الرياضيات، وبمعنى آخر؛ العقل. الرياضيات تعمل كأداة لفهم ما لا يُرى، فالعقل لا يستطيع استيعاب أو رؤية الأبعاد العليا مباشرةً، لكنه يستطيع توصيفها رياضيًا، وكما أنه لا يمكننا رؤية الموجات الكهرومغناطيسية، إلا أن الرياضيات تثبت وجودها، كذلك يمكن إثبات الأبعاد الإضافية بدون الحاجة إلى تصورها بصريًا. لكن هل الأبعاد العليا حقيقية أم مجرد افتراضات رياضية؟ حتى الآن، لم يتم رصد أي بُعد إضافي تجريبيًا، لكن هناك مؤشرات غير مباشرة من فيزياء الجسيمات والجاذبية الكمومية تدعم الفكرة، ونحن نفكر في الأبعاد الإضافية رغم عدم تصورها لأنها تفسر ظواهر فيزيائية لم نستطع فهمها بالأبعاد التقليدية، والأهم من ذلك لأن الرياضيات تدعمها، والعلم اعتمد على الرياضيات لاكتشاف أمور غير مرئية من قبل مثل الإلكترونات والموجات الكهرومغناطيسية. بالتالي، قد لا نستطيع تخيّل البُعد الخامس أو السادس كما نتخيل الطول والعرض، لكن يمكننا التعامل معه كحقيقة رياضية عقلية.

إذا كان وعينا محصوراً في ثلاثة أبعاد متزمّنة، فهل يمكن أن تكون هناك حقيقة أعمق للكون لا يمكننا استيعابها بالكامل، لكنها موجودة رياضيًا؟ وهل نعيش في عالم متعدد الأبعاد دون أن ندرك ذلك؟ العقل بأداته الرياضيات لا ينفي ذلك. هنا يتحدث العلم عن وجودات لا تُرى لكنه يدافع عنها ويرفض غيرها، رغم أن جميع استنتاجاته كانت وليدة “الممكن العقلي“ وليس “الممكن الطبيعي“. القوانين الطبيعية ترفض اختلال قوانين الطاقة والجاذبية والقوى بشكل عام، لكن هذه القوى المندرجة تحت قوانين الفيزياء تدخل ضمن “الضرورات الطبيعية” و”الممكنات العقلية”، الكون موجود ومحكوم ومسيّر بنَظْم يعتمد على هذه القوانين كضرورة للوجود الطبيعي، لكن هذه القوانين ليست ضرورية عقلية، لا توجد ضرورة عقلية أنها يجب أن تكون بهذه الصورة، لا توجد ضرورة عقلية أن الزيت يجب أن يطفو فوق الماء، ولو انعكس لما اختل النظام العقلي. لكن في قضايا عقلية ضرورية، كالشيء لا ينفك عن ذاته، والجزء أصغر من كُلِّه، وأن 2+2=4 وغيرهم فهذه ضرورات عقلية لأنها ذاتيات، لا يمكن للعقل أن يخرج عنها أو يستنتجها، بل هي موجودة كقانون عقلي، وهي “ضرورة عقلية” ولا تحتاج للطبيعة حتى توجد.

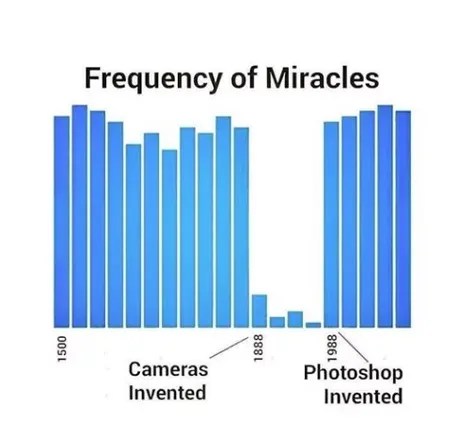

عوداً على قضية الأخبار، والدليل المُتناقل، يمكن رفضها طبيعيًا بتكذيب الخبر لتناقضه مع الطبيعة، كما يحدث في قضية المعجزات مثلاً، فالمعجزات مهما فُسرت عند المؤلهين من أنها تعليق للطبيعة أو تدخل إلهي أو قانون لم يُكتشف بعد الخ فالقضية ليست هنا، بل في أن النقاش اتجه من المستحيل الطبيعي وأقر بالمستحيل العقلي، وهذا الخلط يُنتج آراءً كآراء ديفيد هيوم حول رفضه المعجزات بناءً على مبدأ السببية التي نقضها هي الأخرى. هيوم شكوكي ويُفهم رفضه لها عقليًا وطبيعيًا، لكن هناك مؤلهين أيضاً رفضوا مبدأ المعجزات كقضية طبيعية وليست كقضية عقلية، رفضها اليهودي موسى بن ميمون في دلالة الحائرين وأنكرها طبيعيًا بالتأويل وقبلها عقليًا باعتبارها لا تخرق القانون العقلي، وابن سينا كذلك يرى المعجزات كنوع من الفيض العقلي مع جحده لها طبيعيًا، وبعض المعتزلة كالنظام رفضها باعتبارها خرق غير مبرر للطبيعة وأنكرها تنزيهًا لله الذي لا يضطر لشيء حتى يكسر قوانينه الطبيعية المخلوقة لنا، وسبينوزا ردها كذلك طبيعيًا، وحتى من حاول التوفيق بين الطبيعة والعقل كأوقستين اعتبرها نظامًا طبيعيًا غير مألوف وتم إدخاله علينا بقوة عليا عظيمة؛ يعني الله.

هذا النقاش حول النبوة والمعجزات، أو البعث والحساب والجزاء والأسماء والصفات وغيرها، وأي قضية أخرى، هو نقاش لا معنى له، المؤلِّه سيستدعي إيمانه، والعلموي سيرفض النقل والأخبار، ويتم التخلص من الأساس هذا كله، وهو الله والإيمان بوجوده. جميع هذه القضايا لا يمكنها التماسك أمام العقل، نعم هي ممكنة عقليًا كما تم إقراره ولا تتعارض معه، لكن لا يمكن تعميمها، لا يمكن إلزام خاتمتها لأي أحد، ستدخل في باب الاحتمالات الثنائية، ربما وقعت وربما لم تقع، وأي قضية غيبية لا يستوعبها العقل صنفها الغزّالي أنها فوق العقل، وهو تلميح أن العقل له حدوداً لا يتجاوزها. يقبل العقل ما يعيه كالوجود، وينكر ما يتناقض معه كأن يكون 4+2=5، وما يتجاوز تصوره يكون فوق العقل، هذا مختصر نظرية الغزّالي. حتى السفر عبر الزمن الذي يتناقض عقليًا حسب مثلث مينكوسكي؛ أستاذ إينشتاين، وأن الأثر لا يسبق السبب، استطاع كيرت قودل التحايل عليه بنظريته التي تسمّت باسمه (كون قودل)، بحيث تصور هو كونًا مغلقاً يعتمد على النظرية النسبية بشكل رئيس، وهو كون يختلف عن كوننا الذي نعرفه من حيث نظريات السكون أو نظريات التوسع، كون قودل المغلق يدور على نفسه وهو مليء بمنحنيات زمنية مغلقة، وهذا التصميم يسمح للزمن أن يعود لنقطة بدايته! إينشتاين وصف نظرية قودل بالغريبة لكنها مقبولة رياضيًا. مرة أخرى، ما يرفضه العلماء حين يتعلق الأمر بالإلهيات المُتصورّة والممكنة عقليًا، يقبلونه حين يتم في مختبراتهم وفصول دراستهم، وهذه سمة عامة لمن لاحظ التشابه في النتائج مع الاختلاف في التحليل والوصف.

ففي حين ينكر العلموي صفة العلم الإلهي، باعتباره علمًا كُلِّي وأزليًا لا يخضع لتقسيمات الماضي والحاضر والمستقبل، يؤمن العلموي بالكون الكُتَلي، وهو كون يتم فيه تصوير الزمان والمكان على أنهما مكوّن واحد أزلي، لا يمر الزمن به، وكل الأحداث في الماضي والحاضر والمستقبل موجودة سويًا في كتلة واحدة، بشكل ما هذا التصور يتفق مع النظرية الشبكيّة للزمن التي ترفض سهمية الزمن النيوتنيّة أو اعتباره نهراً جاريًا. من رفض منهم نظرية المؤلهين باعتبار الكون مسخّراً للإنسان هم أنفسهم من يؤمنون برؤية شرودنقر عن تسخير هذا الكون لنا فهمًا وعقلاً، والمبدأ الإنساني (Anthropic Principle) الذي تمت صياغته وتطويره في القرن العشرين من قبل علماء فيزياء وفلاسفة حاولوا تفسير لماذا تبدو قوانين الكون مضبوطة بطريقة تسمح بوجود الحياة، وخصوصًا الحياة الذكية مثل الإنسان، وفصل بعضهم مثل بيرنارد كار الذي ذكر أن هذا المبدأ يتكون من مُصغَّر ومُكبَّر، الأول يتعامل مع القوانين الطبيعية المتوافقة مع حواس الإنسان، والآخر مع بواطن الإنسان ووعيه. ما دام المتحدث محسوبًا على العلماء فيحق له أن يقول ما يشاء ولن يسخر منه أحد حتى لو تحدث عن الباطنيات، وعمومًا يظل المبدأ الإنساني فكرة فلسفية وعلمية، لكنه ليس تفسيراً نهائيًا بل مجرد إطار لفهم لماذا يبدو الكون مهيأً للحياة.

ارتبط التأمل دومًا بالدروشة والثياب الفضفاضة ووسوم المشردين، والعلم الذي يلبس البالطو يحارب مثل هذا النوع من المظاهر ويراها شوارعية، ولكن لماذا يجب أن تكون الأمور متطرفة بهذا الشكل؟ ما المانع أن يكونا كلا الطرفين مهندمان ورائحتهما دنهيل؟ إذا كانا الطرفان يشُكّان في أدوات بعضهما الحسية والإدراكية، فلم لا يكون الفصل فيها لقضية ثابتة لا تتبدل، وهي العقل؟ ينفر المتدين من العقل ويرى فيه تعديًا على إيمانه، وهذا النفور له جذور متعلقة كما ذكرت في بداية المقال لا بالعقيدة كأساس، بل بالأخبار نفسها التي يصر المتدين على تصديقها كاملة كما هي رغم تناقضات نقلها الروائي، وإعمال العقل يعني ردها. في الفيلم المسلي (المهرطق) يقوم هيو قرانت بخطف فتاتين، مؤمنة وشكوكية تكتم شكها، ليبدأ في طرح أسئلة وجودية عليهن لتضليلهن، البداية رائعة وفلسفية، ومع صوت هيو وملامحه وموهبته بالإضافة للإضاءة وزوايا التصوير كانت القصة جذابة للغاية، لكن شخصيته الملحدة تقع في أكبر تناقض يقع به الملحد الجاهل الذي يلحد على خبر لا على منطق عقلي، يخبرهم أن قصة المسيح مكررة وهي خرافة ومقتبسة من أديان سابقة، ثم يقرأ لهم مقتطفات لتشابهات الأديان. تناقضه أنه رفض الخبر بناءً على خبرٍ آخر، ينكر عليهم دليلهم المُتناقل بدليل مُتناقل آخر! وأبسط قاعدة حُججية أن القول لا يَنقِضُ قولاً كبرهان مستقل، وهذا عمومًا موضوع آخر، لكن الذي يجذب المؤلِّه والعلموي لأرضية مشتركة يفترض أن يكون في حكَمٍ عدلٍ يقبلانه بلا تحيز، وهذا الحكم هو المنطق العقلي.

هل يمكن الإيمان اعتماداً على قوة منطق العقل وحده؟ نعم، والإيمان لا يُعقد إلا بعقل، ولهذا يسقط مفهوم الإيمان والتكليف عند غياب العقل، فالمجنون له مخ ونَفْس وإدراك وإحساس، ولكن العقل والوعي المرتبطان بالروح غائبات ولا يعملون لتلف الأداة نفسها، والإيمان، أي إيمان، هو قضية عقلية وروحية، والقرآن مليء جداً بمحاجات عقلية منطقية، والتوسع في هذه المحاجات يمكن الرد عليها إلا في قضية واحدة مُغلقة تمامًا، وهي من أصعب الحجج التي يهرب منها العلموي؛ السببية. قبل الاستفاضة في الحديث عن السببية، لنتخيل أن حركة التدقيق التاريخي التي نشطت في السبعينات والثمانينات صحيحة تمامًا وموضوعية، وأن ما قالوه وانسبرو وكرونه وكارير وبرايس صحيح كله بلا استثناء، وأن الأديان خرافة وجميع شخصياتها تمت كتابتها كما كتبت شخصيات ألف ليلة وليلة، هل يمكن الاستدلال الإلهي على وجود الله بلا واسطة؟ نعم؛ يمكن، وأقوى الأدلة العقلية على وجود الله هو مبدأ السببية.

لو تحدثنا عن الهوية، والسببية، وارتفاع النقيضان، فنحن نتحدث عن ثلاث أحوال عقلية لازمة. الهوية عروضها وصورتها في الخارج، لها تحيّز زمكاني، يمكنك تعريفها جنسًا وتقسيمها أنواعًا، وتنطبق عليها كل المفاهيم الكلية والجزئية. لكن السببية تترقى قليلاً وتكتسب عروضًا عقلية وصورتها الخارجية مقتبسة، لها نشوء خارجي لا يمكن مشاهدته ولكن استنتاجه. ارتفاع النقيضان هو أرقى المجردات العقلية، إذ لا يمكن تصوره عقليًا فضلاً أن يكتسب وجوداً أو نشوءً خارجيًا، بل هو انتزاع عقلي بالكامل لحماية الهوية والسببية. فالهوية قضية فلسفية ووجودية بحتة، والسببية قضية فلسفية كذلك لكنها لا تتصل بالعقل إلا بالاستنتاج الممكن، وارتفاع النقيضان قضية عقلية منطقية بالكامل وليست فلسفية لسبب بسيط أنها ضرورة، فبينما الهوية تُرى وتُشخّص حسيًا وعقليًا، والسببية تُستنتج وتُركّب عقليًا، فإن مبدأ ارتفاع النقيضين لا يُرى ولا يُستنتج، بل هو يُفترض كشرط ضروري لكل رؤية واستنتاج.

ميكانيكا الكم تقوم على التراكب الكمومي وما خرج منها لاحقاً كالتعالقيّة، أمكن رياضيًا تحطيم مبدأ ارتفاع النقيضين في ميكانيكا الكم بحيث أنهما يجتمعان قبل القياس، لا يقبلها العقل ولا يفهمها، لكنه يتصور وجودها رياضيًا وهذا ما يجعلها مربكة، لكن السببية تبقى متفردة لا يمكن دحضها أو تفسيرها إلا بتناقض التسلسل اللا نهائي والدَّور، وهما مستحيلتان عقلاً لأنها ببساطة تفترض أن الخالق يخلق نفسه. كانت لا ينكر مبدأ السببية، لكنه يقيّده بعالم الظواهر فقط، وبالتالي يرى أن السؤال عن بداية ضرورية أو واجبة (الله) هو سؤال خارج اختصاص العقل النظري، ويدخل في باب الإيمان، لا البرهان. العقل عند كانت ينتج تناقضات حين يتجاوز تجربته الحسية، ولذلك لا يجيز استخدام استحالة الدور أو التسلسل لتأسيس وجود “واجب وجود”. يقرر أنه لا يجوز استخدام مبدأ السببية لإثبات شيء خارج عالم الزمان والمكان، كالله أو بداية العالم.

السببية ليست مبدأً منطقيًا بحتًا، بل فلسفيًا. فإذا كان الوجود كله غير ضروري، فهذا يعني أن الوجود ليس نتيجة منطقية حتمية، بل قضية فلسفية خاضعة للنقاش والتأمل، وهذا لا يقلل من السببية حين يُخبر عنها أنها قضية فلسفية تُستنتج وليست قضية عقلية ذاتية وضرورية، هذه الفكرة جاءت من تساؤل لماذا تصبح الوجودية قضية فلسفية وليست منطقية؟ ببساطة بما أن الوجود غير ضروري منطقيًا، فإن السؤال عن سبب وجوده يصبح سؤالًا ما ورائيًا أو إلهيًا، وليس منطقيًا بحتاً، وهذا يجعل الوجود نفسه موضع تساؤل فلسفي، لأنه ليس مشتقاً من مبدأ ضروري مثل قوانين الهوية أو عدم التناقض. هذه أشياء ينتزعها العقل بلا مصاديق خارجية حسية، فنحن نستخدم الظروف الزمانية والمكانية مع عدم وجود صور عقلية لها رغم منشؤها الخارجي، لا يوجد قبل وبعد وأثناء في الخارج، لكن العقل يفهم هذا الانتزاع ويركّب منه مفهومًا يعيه، مفهوم ضروري يرتب الوعي ويشرح التسلسل، والأهم أنه مفهوم يتسق مع باقي مقوماته المنطقية التي لا تتعارض ولا تتشاكس. أي حدث يتكوّن في الوجود له حقيقة نسميها الصفة الواقعية، اكتسب حقيقة وواقعًا، لكن الصفة الانتزاعيّة هي وصفية اعتباطية ونسبية، تشتعل النار أمامنا وتصير واقعًا مجسّداً، لكن الناس من حول النار يتبادلون صفات منتزعة من هذه الواقعة والحقيقة، فيختلف الجالس القريب والجالس البعيد، رغم عدم وجود قريب وبعيد في الواقع، وحرارة النار تختلف بحسب القرب والبعد منها، فتصير مصطلحات مثل حرارة ودفأ وبرودة صفات منتزعة ونسبية. هل سبب النار صفة واقعية أم انتزاع عقلي؟ سببها الذي قاد لها واقعي، لكن درجة التأثير لهذا الحدث يمكن أن يُنتزع بناءً على المعرفة التامة لكل ما سبق هذا الحدث. الفوضى في “إدراك الخارج” يتم ترتيبها بقوانين العقل، وفوضى “وعي العقل” تأخذ تنظيمها بتجربة الحس من التصميم الخارجي المُعقَّد. الفوضى والنَّظْم قضايا يتصرف معهما الوعي والإدراك باعتبارهما ذوات منشؤها غامض، لا يُشترط فيها فهم الكيفية، ولكن يكفي المصادقة على قوانينها وملاحظة وجودها.

هل يمكن اشتقاق ضرورة الوجود من أي مبدأ فلسفي؟ لايبنتز وغيره رأوا أن الوجود لا بد أن يكون مستنداً إلى كيان ضروري الوجود بذاته وتسبب به، وإلا فإنه يصبح بلا تفسير، ولا يُشترط فهم غاية هذا الكيان، والإيمان لا يتعلق بهذه الغاية ابتداءً وإنما تتعلق بالإيمان بوجوده أولاً. من يرفض السببية وحتميتها العقلية؛ يبحثون عنها في السببية المغلقة حين يناقشون -مثلاً- العودة في الزمن لأنهم يتساءلون وقتها عن العلة الأولى لبداية الأحداث، بالنسبة لهم القضية تشبه مثلث بنروز، جميل ومحكم من بعيد، لكنه واقعًا يمارس خداعًا بصريًا للمخ، كذلك هذه القضية تبدو نظريًا ذكية علميًا لكنها مُعلّقة بتناقضات عقلية، هنا تحضر السببية كحتمية لا يمكن للعقل نفيها واستبعادها واعتبارها مجرد تعالقات وارتباطات بحكم التعود (تذكر مثال المؤلف الذي تم إهداء كتابه له قبل كتابته).

هذا الوجود هل يعمل بضرورة السببية؟ نعم. لا يمكن للعقل تصور وجود أثر إلا بمؤثِّر ولا حدث إلا بمُحدِث، هذه المعرفة القبلية لم تنتج عن تجربة واستنتاج أصالةً، جميع التجارب الطبيعية لا تبحث في السببية ولكن في مقدار تداخلات عدة مؤثرات ومسببات، لكن السببية كانتزاع عقلي حاضرة دومًا. بمعنى، أن هذا التصور اكتسب صفة الواقعية لإدراك الحواس لتفاصيله ووعي العقل له، وأيضاً العقل ينتزع من هذا الأثر وهذا الحدث نسبيةً تخص مقدار التدخل للخلق والصنع والتدبير، ومهما اختلفت النسبة إلا أن هذا الانتزاع هو أصلاً مشتق من صفة الواقعية الأولى ولا ينفك عنها؛ لأن المبدأ العقلي يقرر أن الشيء لا ينفك عن ذاته. في طرح هيوم قال أن السببية ليست دليلاً، وقضيته مع السببية أنها ليست ضرورة عقلية ابتداءً، بل هي استنتاج حسي قائم على التتابع والتعميم والتعود، وهو هنا يفصل بين الحس والوعي بلا مبرر عقلي ضروري، فإذا كان الوعي والعقل يستقبلان من الحس والإدراك باعتبارهما دائرة فكيف يتم الفصل بينهما؟ لا يمكن أن تكون هناك “عادة” دون وعي يعيها، ولا وعي دون عقل، ولا عقل يقبل تتابعًا دون تصور ضرورة مُحدِثة؛ فالمحصّلة أن إنكار السببية باسم العادة ينقض ذاته.

المقال طال أكثر من اللازم، وأنا مللت فعلاً، لكني سأختم بما أعتبرها أهم قضية تتعلق بكل ما سبق، وهي (مُفارقة الإله). هذه المُفارقة التي لم أجد من تحدث عنها بطريقة مباشرة كما سأطرحها هنا.

حين يؤمن العلمويون أن ما لا يمكن تجربته ورؤيته وبرهنته حسيًا لا وجود له، أو كما حرر كانت بأن السببية تنطبق فقط على عالم الظواهر، أي ما ندركه حسيًا في الزمان والمكان، وبناءً عليه لا يجوز استخدام مبدأ السببية لإثبات شيء خارج عالم الزمان والمكان، كالله أو بداية العالم، هنا تتساءل عن مفهوم الإله، ماذا يعني الإله في وعي أي إنسان يتحدث عنه؟

قضية العلمويين والفلاسفة الوجوديين الملاحدة أنهم يرون مفهوم الإله كامتداد للإنسان، كتجسيد ضخم جداً وبعيد جداً، وهذا ما يثبته كانت وغيره أنه لا يجوز تصور الله كشيء خارج نطاق العقل بل يجب أن يكون في حدودنا العقلية المحصورة بالزمكان، تقريره هذا لا يمكن برهنته عقليًا مهما حاول تبريره لأن التبرير لا معنى له ويتناقض مع نفسه. الإله كمفهوم يعني العلو والتغلب والسيطرة والخالقية، مفهوم متعال لا يمكن تخفيضه للحدود البشرية حتى لو كانت حدوداً عقلية، التعامل مع هذا المفهوم بطريقة بشرية نِدِّية في التصور، وإن تم اعتباره ضخمًا جداً، هو الحديث عن بشري مثلنا أو في أحسن الأحوال كيان مخلوق. هذه الطريقة في التفكير لها جذور وثنية، حين حاول الإنسان البدائي تفسير الظواهر الطبيعية والاتصال بالقوى العليا أن يجعلها متصلة به بصريًا، فصنع الأصنام وتصور آلهات الأوليمب، وجعل لكل ظاهرة فيزيائية وطبيعية إلهًا يخصها كمدير تنفيذي. العلموية الإلحادية تمشي على ذات الطريقة، تريد كل شيء طبيعيًا مرئيًا قابلاً للقياس والتجربة.

حتى من تجاوزوا العلم النظري والتجريبي، واتجهوا للفلسفة الوجودية والتجريدية، وضعوا لله حدوداً عقلية بشرية، فإذا كان الله كإله خلق الإنسان وخلق إدراكه الحسي وقدراته العقلية الواعية فكيف يمكن الإحاطة به؟ هذا المنزلق تورط به المؤلهون قبل النفاة حين توسعوا في الأسماء والصفات بلا داع سوى السفسطة وفرد العضلات المنطقية التي تمّت في أرض لا تنتمي لها، لن تجد دليلاً واحداً في القرآن يوجب فهم الأسماء والصفات ومعرفتها تفصيلاً، دائمًا الحديث يدور حول التوحيد وإثبات الأسماء والصفات فقط والإيمان بهم كشيء إلهي، لن نجد دعوة واحد لفهمها كاملة ومفصلة؛ لسبب بسيط أن هذا مستحيل عقلاً؛ إذ لا يمكن تصوره.

الإلحاد ليس نزعة نفسية وهروبًا أخلاقيًا كما قال بليز باسكال في خواطره، إذ يمكن الرد عليه بنظرية ويليام جيمس أن الإيمان رغبة في الإيمان، سنجد دومًا رأيًا يناقض الآخر وكلاهما له حجته وفلسفته المقبولة، لهذا حاولت أن أجعل الأرض المشتركة ذات نظام عقلي ومنطقي كما تم شرحه في مقاطع السببية فوق، وهذه الاختلافات دومًا في قضايا الإيمان ووجود الله هي المبالغة في تصغير مفهوم الإله والمطالبة برؤيته. المُفارقة التي ستحدث لو أن الله كان بالصفات التي يريدونها؛ أنه حتى لو ظهر وتجسّد أمامهم ستسقط كل حجة عقلية لسبب بسيط أن هذا المفهوم للإله تحول من فكرة عقلية متألهة ومتعالية لأن يكون مثلنا محصوراً في مكان وزمان ومحدوداً بجهة، وستنبت اعتراضات أخرى أنه كيف يكون إلهًا إذا كان مثلنا -رغم ضخامته- موجوداً في مكاننا ومتنقلاً مثلنا. سندخل في صدامات طبيعية وفلسفية لا نهائية وتنتهي بالإلحاد وأنه يجب أن يكون هناك إلهًا حقيقيًا لا يخضع لمفاهيمنا الطبيعية، سندخل في دائرة لا تنقفل. كل محاولة لإثبات وجود الله بطريقة تجعله مُدرَكًا بشروط العقل البشري أو الحواس، تؤدي إلى نفيه كمفهوم إلهي، لأن تحقق الإله وفق شروط الإنسان يُفقده صفة الألوهية. تجسّد الإله يُسقِط مفهومه، وهذه الطريقة لإثباته تؤدي لنفيه ونزع خصيصته، وهذا ما يجعل مُفارقة الإله تحمل تناقضاً عند طالبيها. الإله فكرة عقلية مُفارِقة بالضرورة. كل تصور يُخضع الله لقوانين الزمان، والمكان، والقياس، والإدراك، هو تصور ينقض مفهوم الإله من أساسه.

من تكلموا عن الإيمان باعتباره نوراً إلهيًا يُقذف في الصدور وغيرها من الخطابيات، هذه تصلح للتجارب الفردية والفضفضات التصوفية، ولا يمكن تعميمها أو الاقتناع بها، لا يمكنك شق صدرك لتري الناس نوراً، إذ لا يوجد، وقضية الإيمان -مرة أخرى- قضية عقلية بحتة، تؤخذ من دلائل وجوده. لا يمكنك تشبيه الله كأنه مثلنا ولكن بصورة تقترب من صورة أودن كما في حديث الأوعال الإسرائيلي وتتوقع من أي أحد أن يؤمن به، سيُقال لك فوراً أين كان يجلس قبل وجود هذه الأوعال الثمان؟ أم أن هذه الأوعال قديمة مثله وسرمدية ولم تُخلق؟ سندخل في هلوسات متناقضة تتنكر على شكل نقاشات. الإيمان ابتلاء عقلي، لأنه يتيقن بكمال ما لا يكتمل في حسه ولا في عقله وهو يعي هذا النقص، لذا يكون المؤمن كاملاً حين يكون إيمانه عقليًا ابتداءً. أعود كثيراً لعبارة أبو بكر الصديق “كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك”، وهي توجز هذا الفهم.

لا يجتمعان، الإيمان والشهادة؛ كلاهما يُبطِل الآخر ويُناقِضه، الأول تستيقنه حدود العقل، والآخر تشُكُّ فيه الحواس. والإيمان لا معنى له في عالم الشهادة إذ تنتفي عنه كل اللوازم، وأي غيب يدخل حيز الشهادة سيطلب الإنسان غيوبًا أخرى وينكرها حين لا يُشاهدها، فهذه طبيعة الإنسان ذو الطبيعة المتسائلة دائمًا. إذا ثبت في عقل الإنسان وجود الله ابتداءً، وأنه حقيقة واجبة، وسبب أول ضروري، بعدها يمكن الدخول في أي نقاش فلسفي وجودي أو طبيعي.

ا.هـ